Сохранение авторского стиля при переводе: искусство грамотно спотыкаться

Среди традиционно спорных вопросов перевода — вопрос о том, допустимо ли вторгаться в структуру фраз оригинала. Искусство в этом, как и в других вопросах, вроде соотношения точности и свободы в переводе, состоит в том, чтобы умело лавировать между двумя крайностями. Как именно происходит непростой выбор формы и какими соображениями руководствуются переводчики, рассказывает переводчик с французского Наталья Мавлевич.

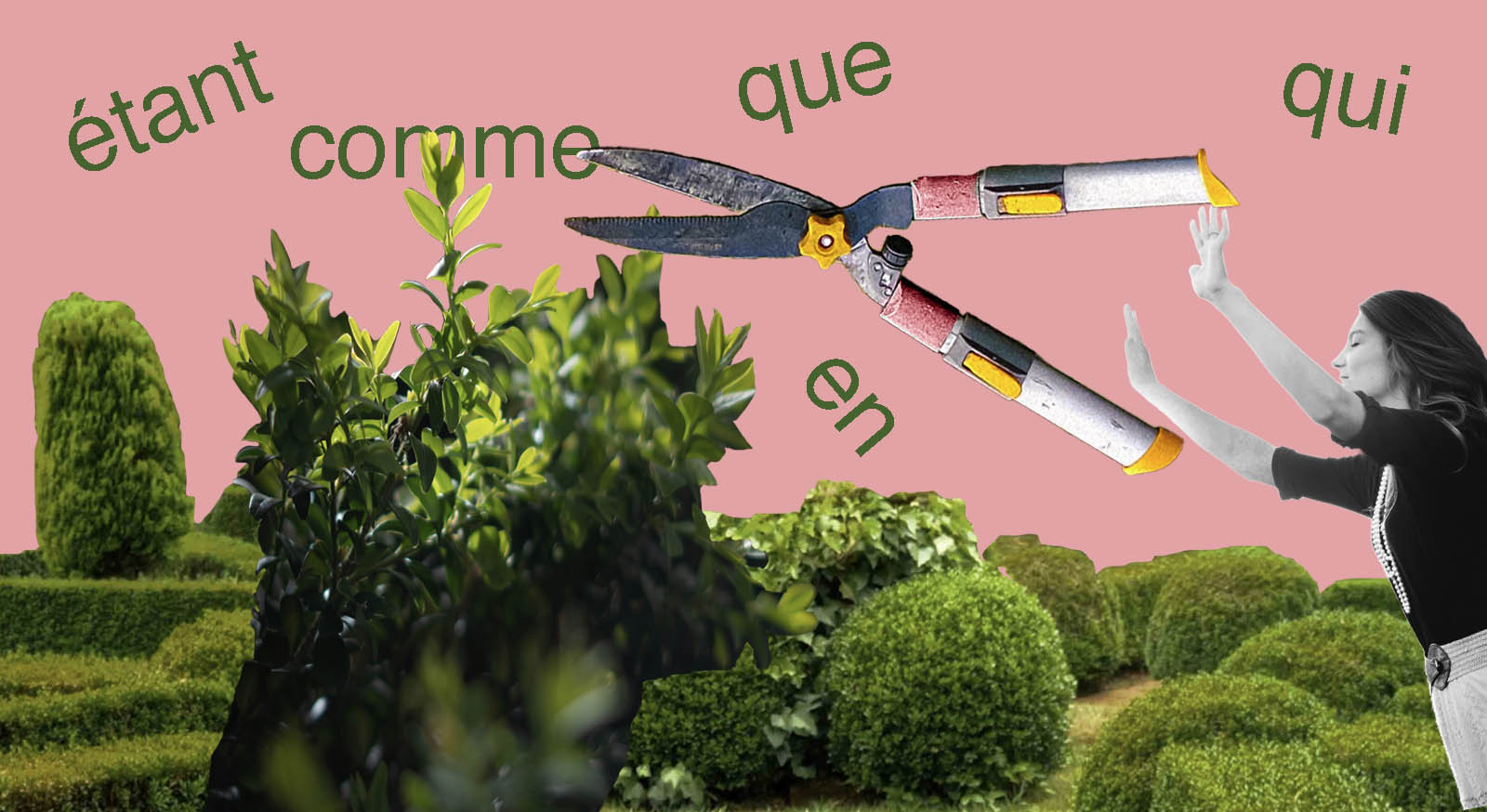

Надо ли подстригать фразы оригинала, как деревья в классическом парке, или пусть растопыриваются во все стороны, как в романтическом? Надо ли переводить так, чтобы переводной текст читался как написанный по-русски, привычный нам, или так, чтобы сохранялся некоторый иноземный аромат?

Меньше всего спор касается лексики: всем ясно, что какой-нибудь условный половой в лаптях, или городовой, или даже участковый в английском или французском романе явно неуместны, коронер или консьерж должны быть сохранены для колорита, а багет и пудинг не стоит менять на батон и запеканку.

Но когда речь заходит об особенностях авторского стиля, начинаются сложности. Стиль — понятие довольно расплывчатое. Если попробовать дать ему самое простое, емкое и, главное, важное для переводчика определение, то можно сказать, что стиль — это всегда некоторое отклонение от нормы.

Представьте себе белое полотно. Это норма. Но вот писатель тычет в него иголкой, и получается вышивка, с особенным для каждого набором цветов, особенным узором и своей манерой (кто крестиком, кто гладью, а кто косматыми узлами). Это стиль.

Норма — это стилистический ноль. Ее определяет синтаксис, анатомия языка.

Будь я психолингвистом, я бы сказала, что синтаксис языка прочно связан с особенностями мышления. И эта связь взаимная. Чтобы не покушаться на чужую территорию, я не стану углубляться в дебри лингвистики, а только поделюсь практическими соображениями и несколькими примерами из собственной копилки.

Эта копилка-файл называется «Французы мыслят задом наперед». Довольно давно, еще лет пятнадцать тому назад я поделилась этой диковатой мыслью с одной коллегой-антиподом, то есть переводчицей с русского на французский. Поначалу она удивилась и даже возмутилась. Тогда я показала ей такие фразы из книжки, которую переводила в это время:

- J’étais sorti sans rien dire, poliment, après avoir réglé la note. [Я вышел молча, вежливо, после того как расплатился.]

- Juste avant que je ne descende de voiture, Élise a posé sa main sur ma joue en soufflant : « Tout va bien se passer. » [Прямо перед тем, как я вышел из машины, Элиза погладила меня по щеке и шепнула: «Все будет хорошо».]

Ну ведь и в самом деле эти фразы построены задом наперед, в них действия перечислены в обратном порядке: последующее раньше предшествующего. Анн-Мари (так звали коллегу) фыркнула и отмахнулась. Но на другое утро сказала: «Знаете, я тут подумала… пожалуй, вы правы. Я просто никогда над этим не задумывалась».

Конечно, не задумывалась, кто же задумывается на ровной дороге! Вот когда споткнешься, есть повод подумать. Зато русский читатель споткнется на фразах, построенных по принципу: «Он сел на стул, предварительно войдя в дверь». Я, конечно, утрирую, но модель такая же, что и в наших двух фразах. Нет, я напишу (и написала) в переводе так:

- Я рассчитался и тихо-мирно ушел.

- Элиза погладила меня по щеке, прошептала: «Все будет хорошо», — и я вылез из машины.

Те, кто только начинает заниматься переводом, обычно спрашивают по разным поводам: «А так можно? А вот так?» И чаще всего ответ — да. Можно так и этак. И очень мало непререкаемых правил и категорических запретов, не считая, конечно, полной отсебятины, перевода мимо текста.

Но иногда все-таки приходится зажигать красный свет. В данном случае это означает, что нельзя оставить структуру фразы, которая была во французском, такое ее построение, которое царапает ухо русского читателя. Что вовсе не значит, что это ухо надо только ласкать.

Если автор хочет сделать фразу корявой, негармоничной, отрывистой, неправильной, то переводчик, как верная тень, повторяет его словесные жесты.

Надо, чтобы читатель споткнулся — пусть споткнется. Я боялся выдать себя в силу нехватки мнимости, — говорит, например, герой романа Эмиля Ажара «Голубчик». Три подряд существительных в косвенных падежах и немыслимое сочетание нехватка мнимости. А героиня книги Ромена Гари (Гари и Ажар, как известно, одно и то же лицо) «Дальше ваш билет недействителен» восклицает: Ты разговариваешь со мной таким тоном, что мне не хочется жить!

Где-то писатель нарочно делает фразы бессвязными, где-то истребляет все эпитеты или даже пишет толстенную книгу, в которой отсутствует буква е, самая распространенная во французском языке, и переводчик Валерий Кислов виртуозно обходится в русской версии без буквы о. Один автор пишет длинными, слов в двести-триста, плавными, ритмичными фразами-периодами, у другого речь ломаная, вся из острых углов.

В каждом таком случае писатель намеренно отходит от общеязыковой нормы. Вот эти отклонения мы обязаны переводить.

Но норму французскую мы переводим нормой русской; где нет цвета и рельефа, там его и не надо добавлять искусственно, иначе, стремясь к точности, мы достигнем обратного результата: будем противоречить намерению автора. А ведь наша задача — сделать так, чтобы читатель перевода почувствовал то же, что чувствует читатель оригинала. Чтобы он улыбался и смеялся, вздыхал и плакал, замирал от восторга и от ужаса точно в тех местах, где предусмотрено автором.

Переводчик подобен исполнителю музыкального произведения. Только в нотной записи все написано черным по белому. Да, по-итальянски, но выучить нетрудно: аллегро, адажио, кантабиле, кон аморе, скерцандо, пезанте, то есть быстро, медленно, певуче, с любовью, шутливо, тяжеловесно... А стилистические краски художественного текста надо уметь распознавать.

Однако вернемся к логике наизнанку. Она совершенно очевидна, когда речь идет о местоимениях. Как слышно из названия этой части речи, она замещает, занимает место другой части речи (в русском языке — существительного, прилагательного, наречия). Для нас логично сначала назвать предмет, признак и т. д., а уж потом его замещать. Мы так и делаем: Катя вошла в комнату. В руках у нее был арбуз. Если же мы скажем Она вошла в комнату. В руках у Кати был арбуз, можно подумать, что действующих лиц двое: одна вошла в комнату, другая держит арбуз. Но по-французски (и не только) иначе: часто местоимение предшествует самому имени. И это вариант нормы, стилистический ноль.

Comme elle traversait la galerie, Emma vit des hommes. [Когда она шла по галерее, Эмма заметила каких-то людей.]

Это Эмма Бовари из романа Гюстава Флобера. Справедливости ради скажу: структуру подобных фраз сохранять неизменной ни один здравомыслящий переводчик не предлагает.

Синтаксическая перестройка может требоваться и в более сложных случаях. Встречается, например, в тексте длинная фраза с тремя-четырьмя, а то и больше придаточными предложениями, и все они присоединяются при помощи легоньких односложных союзов qui да que, которым в русском соответствуют громоздкие который, которого и т. д. Но автор не хотел произвести такое впечатление. А разрушать фразу, делить ее на маленькие кусочки — это уже превышение полномочий переводчика.

Что же делать? Пользоваться инструментарием русского языка, и с его помощью построить адекватную слогу оригинала фразу.

Для этого у нас имеются тире и двоеточие, помогающие обойтись без союзов, и мы можем иной раз без потери смысла и стиля кое-где заменить длинные подчинительные союзы короткими сочинительными: и, а, но.

Одним словом, прежде чем спорить, как передавать стиль оригинала, надо отделить стилистические особенности автора от грамматических особенностей языка. Да, перевод — это копия оригинала, но она создается из другого, иначе организованного языкового материала. В любом языке мира достаточно средств, чтобы выразить все оттенки человеческих мыслей и чувств, чтобы перевести все… кроме, конечно, непереводимого. Но это уже другой разговор.

Наталья Мавлевич — переводчик с французского языка, преподаватель школы литературного перевода «Азарт», член гильдии «Мастера литературного перевода», лауреат премии имени Мориса Ваксмахера (2002), премии «Мастер» (2013). В ее переводах выходили произведения Бориса Виана, Маргерит Юрсенар, Эжена Ионеско, Ромена Гари / Эмиля Ажара, Лотреамона, Марселя Эме, Альфреда Жарри, Жана Кокто, Филиппа Делерма, Амели Нотомб и множества других авторов.

Еще на

эту тему

Границы переводческой свободы: описание костюма

Как узнать, во что герой одет, с помощью словарей, архивов, интуиции, кино и здравого смысла

Выбор лица: как глагол согласуется с подлежащим типа «ты и я»

Форма сказуемого зависит от факторов, которые не всегда учтены в русской грамматике

Непереводимое: источники и способы образования модной японской лексики

Взгляд переводчика на неологизмы 2023 года