Фонетист Дмитрий Савинов: «Нет универсального алгоритма обучения орфоэпии»

В издательстве «Грамота» вышел школьный «Словарь трудностей русского произношения». Он поможет ученикам 5–11-х классов правильно произносить те слова, которые включены в школьную программу и часто встречаются в их речевой практике. О том, каким законам подчиняется развитие звуковой стороны языка и какие задачи решает новый словарь, мы поговорили с одним из его авторов, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником отдела фонетики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Дмитрием Савиновым.

Грамота: Чем ваш словарь отличается от обычного орфоэпического?

Дмитрий Савинов: Наш словарь не описывает десятки тысяч слов, которые допускают орфоэпические варианты, а фиксирует только такие слова, произношение которых вызывает затруднения у обычных носителей языка. Именно эти слова требуются и для освоения школьной программы, и для успешной сдачи экзамена: их школьник, его родители и учителя действительно будут смотреть в словаре.

Не вся орфоэпическая информация, которая попадает, например, в академический орфоэпический словарь, школьнику нужна. Например, там отмечается вариативность произношения слова снег: можно произнести и [с’]нег, и [с]нег. Но понятно, что школьник никогда не задумается над этим и не будет искать это слово в словаре. Тем более что как ни произнеси, ошибки не будет. Поэтому в нашем словнике представлено около шести тысяч слов, при том что в полном орфоэпическом словаре может быть и 60 тысяч, как в «Орфоэпическом словаре» под редакцией Р. И. Аванесова, и более 80 тысяч, как в «Большом орфоэпическом словаре» под редакцией Л. Л. Касаткина.

Какие случаи могут вызвать сомнения, на какие слова школьник обратит внимание?

Д. С.: Например, он может задуматься, как произносить согласный перед е в слове брюнет: [н] или [н’]. В заимствованных словах, где есть буква согласного звука перед буквой е, в одних случаях произносится мягкий согласный ([т’]екст), в других — только твердый согласный ([т]ест), а иногда существует вариативность (как со[н]е́т и со[н’]е́т). Вызывает трудности сочетание чн, где возможно разное произнесение: в одних случаях на месте буквы ч произносится звук [ш] (ску́[ш]ный, коне́[ш]но), а в других случаях — только [ч] (отли́[ч’]ник, моло́[ч’]ный).

Наиболее частое затруднение — это, конечно, ударение.

Включи́т или вклю́чит, звони́т или зво́нит, жалюзи́ или жа́люзи? Многие такие случаи входят в список для ЕГЭ: школьник должен знать на экзамене, как правильно ставить ударение в этих словах. Все эти слова тоже есть в нашем словаре.

Наверняка уже существует множество школьных словарей, где разбираются произносительные трудности. Чем от них отличается ваш словарь?

Д. С.: Наш соавтор, методист Татьяна Андреевна Байкова, и я несколько лет работали в словарном отделе Института родных языков (при Министерстве просвещения) и проводили экспертизу словарей с точки зрения использования их в образовательном процессе. В частности, мы провели экспертизу авторских словарей орфоэпического типа для школьников и выяснили, что ни один из этих словарей, если проанализировать его с разных точек зрения, в общем-то, не соответствует школьной программе: отмечаются нарушения правил транскрибирования, фонетические и орфоэпические ошибки, существуют проблемы возрастной адаптации школьных словарей, а также проблемы актуальности их произносительных предписаний.

Часто в словарях советуют устаревшие орфоэпические варианты, которые в настоящий момент уже не используются.

Именно поэтому нам пришла идея создать новый словарь, который бы соответствовал всем нормативам. Сейчас в школе используется несколько учебно-методических комплексов по русскому языку, но мы сделали универсальный словарь, который совместим с любым УМК. Помимо нормативов и УМК, необходимо, чтобы словарь отвечал методическим критериям. Поэтому мы используем школьную транскрипцию, выбираем актуальные слова, упрощаем систему нормативных помет. В подаче материала мы нигде не отступаем от таких важных дидактических принципов, как логичность, последовательность, преемственность. Наконец, с научной точки зрения мы тоже сделали его корректным1.

А как вы собирали словник, каковы были критерии отбора?

Д. С.: Мы смотрели орфоэпические минимумы, которые существуют в УМК: как проблемы, связанные с ударением, так и проблемы, связанные с произношением. Конечно, мы включали в первую очередь наиболее частотную лексику. Редкие и устаревшие слова в целом не включали, но иногда отступали от этого принципа, например если слово может встретиться школьникам в курсе русской литературы, русской истории или в курсе культурологии.

Что касается ударения, мы, например, брали существительные с подвижной парадигмой, где в разных падежах ударение падает то на основу, то на окончание (замерзли ру́ки и но́ги, но связать по рука́м и нога́м). Многие глаголы второго спряжения, оканчивающиеся на -ить, тоже могут иметь подвижную парадигму. Например, в современном языке грузи́шь не говорят, но еще в середине XX века была вариативность грузи́шь — гру́зишь.

Попали в словарь и те слова, где сегодня вариативность ничем не обусловлена, как, например, лошадей, жалеть (после шипящих в безударной позиции произносится [ы]) или жасмин, жакет (после [ж] может произносится и [ы], и [а]).

Что такое старомосковское произношениеГовор стал престижным в тот момент, когда начал устареватьВ словаре довольно много новой лексики, для которой мы предложили орфоэпическую норму: например, вебинар (равноправные варианты с [в] и с [в’]), кови́д (и допустимый вариант ко́вид), стри́[м’]ер, кли́[р’]енс и некоторые другие, которые широко используются в современной устной речи.

Что такое старомосковское произношениеГовор стал престижным в тот момент, когда начал устареватьВ словаре довольно много новой лексики, для которой мы предложили орфоэпическую норму: например, вебинар (равноправные варианты с [в] и с [в’]), кови́д (и допустимый вариант ко́вид), стри́[м’]ер, кли́[р’]енс и некоторые другие, которые широко используются в современной устной речи.

Как вам кажется, какие типы ошибок в орфоэпии встречаются у школьников чаще всего?

Д. С.: Начну с того, что один из основных принципов кодификации орфоэпических вариантов (Мария Леонидовна Каленчук в этом уверена и много об этом писала) — это соответствие современным тенденциям развития языка. Почему многие говорят вклю́чишь, если норма пока включи́шь? С какого-то момента у глаголов на -ить во втором и третьем лице единственного числа и во множественном числе настоящего или простого будущего времени ударение стало переходить на основу. Это связано, видимо, с тем, что в русском языке образуется «общее» спряжение: второе спряжение в каком-то смысле уходит, остается только первое. Окончание становится безударным, безударные окончания -ит и -ет произносятся одинаково и различаются только на письме, но это уже проблема орфографии.

Основные ошибки чаще всего связаны с теми тенденциями, которые действуют в нашем языке.

Все больше и больше слов определенной структуры, в данном случае глаголов на -ить, вовлекается в этот процесс; соответственно, возникает противоречие между старой нормой и новой тенденцией.

Поскольку у нас словарь школьный, мы пишем, что, например, у глагола включить, который входит в список ФИПИ, в парадигме будущего простого времени ударение всегда падает на окончание. Хотя мы провели эксперимент и выяснили, что многие образованные носители русского литературного языка сегодня уже старое ударение не используют. В нашем отделе подготовлен академический «Большой акцентологический словарь», и там мы допускаем новую норму вклю́чишь, вклю́чит и т. д.

Второй пример — это знаменитая свекла́. Мне, как и многим, этот вариант не нравится (и пока что он считается неправильным), но будущее за ним. Почему? Потому что первый тип склонения (по школьной программе) развивается так, что в единственном числе ударение падает на окончание, а во множественном — на основу: рука́ — ру́ки, сестра́ — сёстры, коза́ — ко́зы. Свекла тоже вписывается в эту закономерность, и отсюда возникает ошибка.

Третий пример — по средам. В СМИ часто настаивают, что нужно говорить по среда́м, а не по сре́дам. Но на самом деле будущее, опять же, за вариантом по сре́дам: во множественном числе слова этого типа перетягивают ударение на основу.

Есть еще одно явление, которое нужно учитывать: в незнакомом заимствованном слове мы скорее поставим ударение на корень или на основу.

Лингвисты иногда называют это семантизацией. Поэтому один из показателей освоенности слова русским языком — это перенос ударения либо на суффикс, либо на окончание. Так появляются брендо́вый (вместо бре́ндовый), сервера́, бутики́. Как только слово начинает активно функционировать в языке, «прибалтывается», становится частотным, ударение как минимум сдвигается вправо, а как максимум переходит на окончание.

Есть ли какой-то способ упражняться в правильном произнесении слов, осваивать правильное ударение?

Д. С.: Александр Александрович Реформатский когда-то давно сказал, что основной объект орфоэпии — это штучный товар. Скажем, Ирина Резниченко в своем словаре пытается найти инструмент, позволяющий человеку, который встретил трудное слово, его запомнить и потом себя проверить. Для этого она предлагает аналогию типа свёкла как ре́па. Но мне кажется, что аналогия в данном случае не работает. Как объяснить, почему на месте буквы ч иногда произносится звук [ш], как в слове яи́[ш]ница, а иногда — [ч’], как в слове пти́[ч’]ница? Никак, так сложилось исторически.

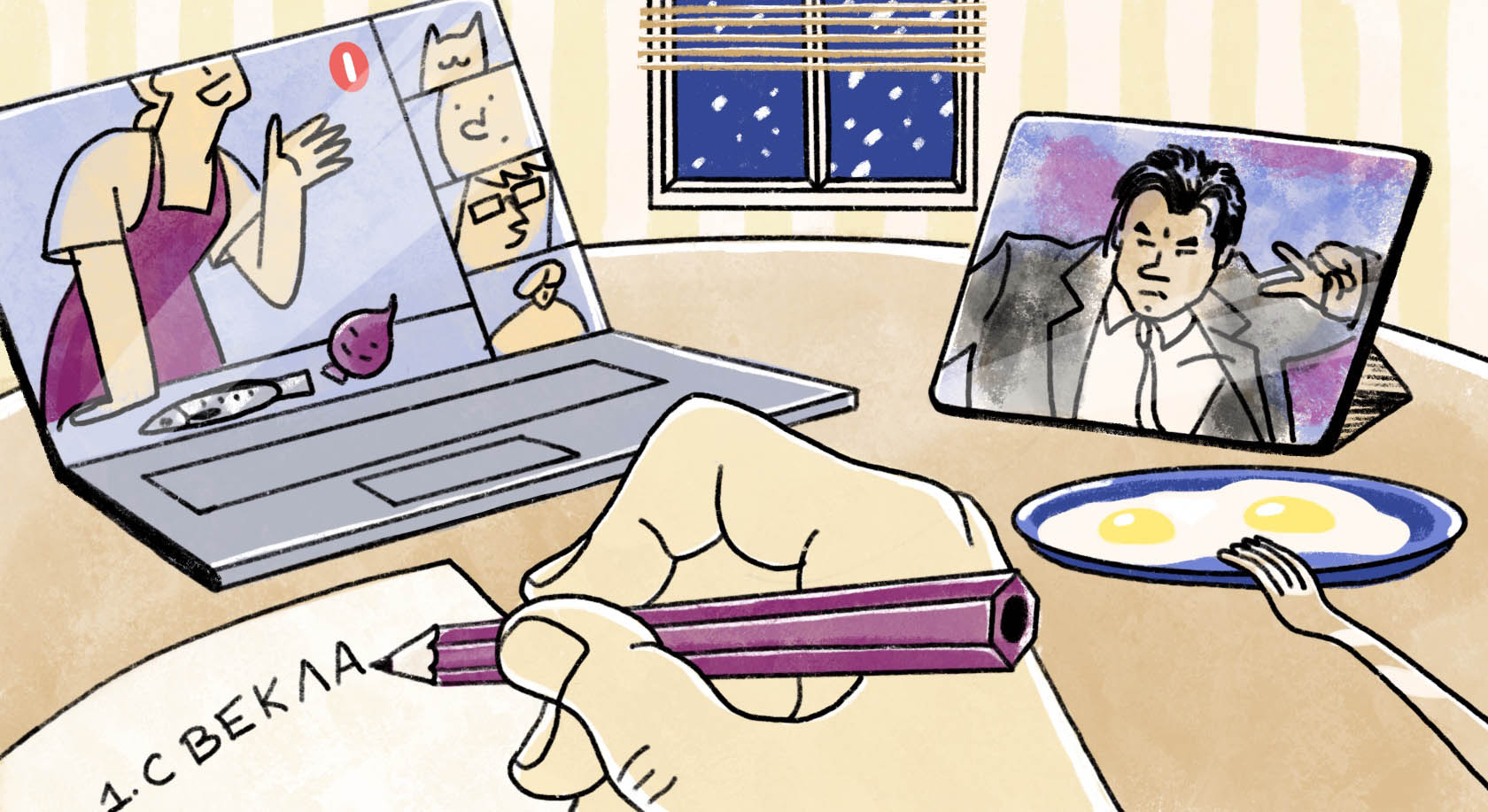

Нет универсального алгоритма обучения орфоэпии. Но мы знаем, что орфоэпическая система человека формируется под влиянием окружения.

Как говорят наши родители, наша среда, так говорим и мы. Поэтому основная задача взрослых — самим стараться говорить правильно.

Единственное, что мы можем сделать методически, — это показать ребенку, в каком месте есть опасность ошибиться. Чтобы он распознавал ошибкоопасные места и понимал, где нужно задуматься и проверить по словарю, прежде чем произнести слово.

Как вы себе представляете использование вашего словаря в школе и дома? Каким образом учитель может задействовать его на уроке?

Д. С.: Когда ребенка обучают русскому языку, основная единица обучения — это текст, в котором встречаются разные слова. И каждый раз, когда появляется ошибкоопасное место, то, что иногда называют орфоэпема, нужно призывать ребенка посмотреть в словаре трудностей произношения соответствующее слово.

Собственно, я думаю, что орфоэпические словари нужно использовать не только в рамках изучения орфоэпии. Правильному произношению нужно обучать много лет каждый божий день. Я абсолютно уверен, что основная задача школы — воспитать человека, который грамотно пишет и грамотно говорит. Поэтому на каждом занятии должен быть такой момент, когда ребенку встретилось трудное слово (яичница, порядочная, скворечник…), и ему учитель предлагает прочесть его, предварительно заглянув в орфоэпический словарь.

Филолог и педагог Станислав Иванов: «Нужно, чтобы в каждом классе стояло хотя бы десять словарей»Результаты школьного обучения глазами преподавателя МПГУ и эксперта ГрамотыИ в орфографии, и в орфоэпии ребенку часто дают неправильный алгоритм. Скажем, «спиши, вставив пропущенные буквы; напиши проверочное слово». На самом деле сначала надо написать проверочное слово, а потом уже вставлять буквы. Точно так же и в орфоэпии: «сначала посмотри в словарь, а потом произнеси слово правильно», а не «прочти, а потом сверься со словарем». Поэтому на любом уроке при работе с любым текстом можно найти возможность обратиться к орфоэпическому словарю.

Филолог и педагог Станислав Иванов: «Нужно, чтобы в каждом классе стояло хотя бы десять словарей»Результаты школьного обучения глазами преподавателя МПГУ и эксперта ГрамотыИ в орфографии, и в орфоэпии ребенку часто дают неправильный алгоритм. Скажем, «спиши, вставив пропущенные буквы; напиши проверочное слово». На самом деле сначала надо написать проверочное слово, а потом уже вставлять буквы. Точно так же и в орфоэпии: «сначала посмотри в словарь, а потом произнеси слово правильно», а не «прочти, а потом сверься со словарем». Поэтому на любом уроке при работе с любым текстом можно найти возможность обратиться к орфоэпическому словарю.

Каленчук М. Л., Савинов Д. М., Байкова Т. А. Словарь трудностей русского произношения. (5–11 классы). М. : Грамота, АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2024. 416 с.

Еще на

эту тему

Тест: как правильно расставить ударения?

Двадцать не самых сложных и очень нужных слов, в которых лучше не ошибаться

Безударные гласные в некоторых словах могут редуцироваться до нуля

Вышел четвертый выпуск журнала «Русская речь» за 2024 год

«Говорим по-русски!»: орфоэпические профессионализмы

Новый выпуск программы