Мелетий Смотрицкий: архитектор славянской грамматики

Русский язык стал таким, каким мы его знаем сегодня, не сразу. Он прошел долгий путь, впитывая в себя конструкции церковного языка, народные говоры и иностранные заимствования. Правила грамотной речи тоже не появились сами собой. И здесь велика роль ученых, которые формировали представление о языковой норме. Одним из первых таких систематизаторов был Мелетий Смотрицкий.

Интеллектуал Нового времени

Максим Герасимович Смотрицкий, позднее принявший монашеское имя Мелетий, родился около 1577 года в селе Смотрич на Подолье (территория современной Западной Украины, тогда — в составе Речи Посполитой). Он был сыном Герасима Смотрицкого, известного просветителя, первого ректора Острожской академии и одного из создателей знаменитой Острожской Библии.

В доме отца Максим с раннего детства соприкоснулся с миром книжности и учености. Герасим Смотрицкий не только обучал сына грамоте, но и прививал ему любовь к славянской письменности, часто читал с ним священные тексты, показывал различия между церковнославянским и разговорным языком того времени.

В юном возрасте Максим поступил в знаменитую Острожскую школу-академию, первое высшее учебное заведение восточнославянского мира.

Здесь он изучал не только богословие, но и классические языки, риторику, философию. Острожская академия была центром православной мысли. Там собрали обширную библиотеку, содержавшую греческие и западноевропейские богословские книги, перепечатки античных произведений, словари, космографии, грамматики.

В те времена в украинских и белорусских землях образованными филологами были в основном католики и униаты, выучившиеся в польских и западноевропейских университетах. А многие православные воспринимали риторику, философию и грамматику как «латинскую премудрость», от которой следует держаться подальше.

Однако Смотрицкий, получив образование и на Востоке, и на Западе (после Острожской академии он учился в немецких протестантских университетах), понимал, что без просвещения православная культура и книжность на территории Речи Посполитой обречена на вымирание. Он описывал этот кризис так:

Язык наш славянский, хотя и древний, и богатый весьма, но безыскусен и груб представляется соседям нашим, не потому, что в нем недостает изящества, но оттого, что не имеет он правил и руководства для пишущих и для говорящих.

Вернувшись на родину около 1600 года, он оказался в водовороте религиозных и культурных противоречий. Именно тогда, вероятно, и зародился его замысел создать книгу, которая стала бы не только учебником, но и оружием в борьбе за сохранение восточнославянской культурной традиции.

Языковой «бульон»

В начале XVII века в Речи Посполитой — большом государстве, где жили люди разных национальностей, — официальными языками были польский и латынь. Польский господствовал в политике и оказывал влияние на другие языки региона. Многоязычие, начало проникновения западной науки, напряженные религиозные споры между католиками, православными и униатами, — в этих условиях Смотрицкий размышлял о языке.

Дилемма книжника: что считать источником нормы, тексты или грамматику? Как Максима Грека за глагол судилиЧитающий и тем более пишущий слой населения был очень тонким, а книги в основном переписывались от руки (книгопечатание существовало уже полвека, но типографии были редки). Писатели и переписчики часто не имели четких инструкций, что приводило к ошибкам и разнобою в текстах.

Дилемма книжника: что считать источником нормы, тексты или грамматику? Как Максима Грека за глагол судилиЧитающий и тем более пишущий слой населения был очень тонким, а книги в основном переписывались от руки (книгопечатание существовало уже полвека, но типографии были редки). Писатели и переписчики часто не имели четких инструкций, что приводило к ошибкам и разнобою в текстах.

Церковнославянский язык был главным богослужебным и вообще письменным языком. Но к XVII веку его «чистота» все больше нарушалась под влиянием новой светской литературы, которая активно взаимодействовала с устоявшейся церковнославянской традицией, и разговорных диалектов. Назрела потребность в упорядочении языковой стихии.

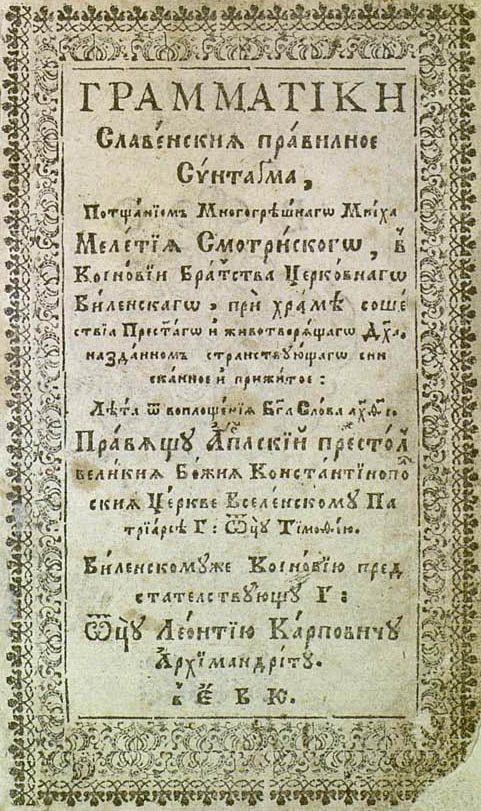

В 1610 году Максим Смотрицкий принял монашеский постриг и стал Мелетием. А в 1619 году, опираясь на труды своих предшественников, в том числе на грамматику Лаврентия Зизания 1596 года, создал «Грамматики славенския правилное Синтагма» — логичную и полную грамматику церковнославянского языка.

Возможно, у Мелетия были и личные соображения, которые толкали его к тому, чтобы заняться систематическим описанием языка.

Сначала он был ярым сторонником Православной Церкви, но примерно в 1627 году принял унию с Римом (хотя продолжал стремиться к единству Православной и Униатской церквей, а впоследствии вернулся в православие). Отпадение от православия вызвало осуждение со стороны православного синода в Киеве и сопровождалось спорами среди книжников о его мотивах.

Эта история добавляет еще одну грань к его личности как ученого-языковеда. Возможно, его работа объяснялась желанием преодолеть культурные и религиозные разногласия или заложить языковую основу будущего в неспокойные времена.

Система, удобная для всех

В отличие от предшественников, Смотрицкий не ограничился компиляцией существующих правил. В его стройной системе каждый элемент находился на своем месте, образуя логическую структуру, доступную для понимания, хотя она и требовала вдумчивого погружения в материал.

В первой версии своей «Грамматики» Смотрицкий еще опирался на греческие образцы, но позже выработал более независимый подход. Он решил сразу несколько фундаментальных задач:

- упорядочил систему частей речи церковнославянского языка;

- создал стройную систему падежей, включая звательный падеж;

- разработал учение о глагольных временах и наклонениях;

- сформулировал синтаксические правила, до него практически не описанные.

Установление четкой системы частей речи необходимо для любого описания языка. Работа Смотрицкого в этой области заложила основу для понимания того, как работают разные типы слов в церковнославянском языке и как они связаны друг с другом, какую роль в структуре языка играют существительные, глаголы, прилагательные и так далее. Учителя получили инструмент для преподавания; именно к ним, «учителям школьным», обращался Смотрицкий в предисловии к «Грамматике». Особенно Грамматика была полезна для подготовки священников и переписчиков, работающих с богослужебными текстами. Не меньше нуждались в правилах и книжники. Парадигмы существительных (в том числе формы звательного падежа, часто встречающиеся в молитвенных обращениях) получили строгое описание, что исключало вариативность в священных текстах. А ведь в то время даже одна случайная ошибка могла привести к разночтениям в толковании священного текста.

Разработка учения о глагольных временах и наклонениях имела не только практический, но и культурно-исторический смысл. В условиях полемики с католиками и протестантами православным авторам требовалось точно выражать сложные богословские понятия.

Описанная Смотрицким система глагольных форм давала инструменты для тонкой передачи временных и модальных оттенков смысла, что существенно обогатило полемическую литературу того времени.

Наличие правил не только поднимало статус церковнославянского языка, но и позволяло активно его использовать, писать на нем новые произведения и тем самым сохранить его как живой инструмент культуры, а не только как язык древних текстов. Грамматический подход к языку и тип грамматического мышления, продемонстрированные в «Грамматике», стали для восточных славян примером систематизации языковых явлений и создали основу для будущего развития литературных языков, в том числе русского.

Новая литературная норма

Грамматика Смотрицкого, хотя создавала правила для церковнославянского языка в его украинско-белорусском изводе, косвенно способствовала развитию грамматической науки в Москве. Из-за отхода ученого от канонического православия его труд долго не печатали в Москве, но и до этого он влиял на обучение языку в России — благодаря справщику Московского печатного двора Бурцеву. В 1634 году в Москве вышла первая печатная «Азбука» Бурцева, которая во многом ориентировалась на «Букварь» 1621 года, изданный в городе Вильно. Букварь, в свою очередь, позаимствовал нормы из изданной там же «Грамматики» Смотрицкого.

В кругах книжников следование нормам «Грамматики» Смотрицкого в высоком церковном слоге надолго стало признаком «литературности» языка. Однако ее влияние простиралось и за пределы церковной среды.

Возникло и упрочилось представление о грамотности как ценности самой по себе — а не только для сохранения боговдохновенного текста от искажений.

Грамматика Смотрицкого была издана в Москве в 1648 году, уже после его смерти и без указания имени автора; в нее были внесены существенные изменения «текстологического и собственно языкового характера»1.

Грамматика Смотрицкого, созданная для церковнославянского языка, легла в основу формирования норм русского языка. В ней содержались те принципы, которые впоследствии были развиты Михаилом Ломоносовым и другими реформаторами и просветителями и которые позволили ей стать мостом между древностью и современностью.

Еще на

эту тему

Периоды развития русского языка: древний, старый, новый, наш

От берестяных грамот до эпохи интернета

Как правильно, с большой или с маленькой?

Если речь не об именах собственных и не о начале предложения, практика часто расходится с теорией

«Простое прилежное читание»

О путях овладения литературным языком