Чем опасны «бесы орфографии»?

Многим кажется, что школьного курса вполне достаточно, чтобы рассуждать обо всех вопросах, связанных с русским языком. Конечно, это не так. Конспирологические мифы и антинаучные интерпретации фактов приходится опровергать лингвистам. Среди подобных предрассудков — отказ признавать приставку бес-. Лингвист Алексей Лебедев считает, что бояться тут совершенно нечего.

Лингвистическая темнота

В школе, к сожалению, не преподают системно ни историю языка, ни основы языкознания. На это просто не хватает часов, да и не все видят задачей общеобразовательных учреждений обучение азам лингвистики. Впрочем, мифы рождаются не только из-за ограниченности сведений в школьной программе — питательной средой для них становится обилие лженаучных представлений в обществе, склонность к магическому мышлению.

Классическое изложение мифа о приставке бес- выглядит примерно так, как показано на этой иллюстрации.

В некоторых вариациях мифа «внедрителем бесов» в русский язык числится нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Выдуманная связь

Что не так с этой позицией?

Во-первых, приставка лишь внешне (и то не полностью) напоминает слово бес, но ни этимологически, ни исторически с ним не связана. Приставка без-/бес-, происходящая от предлога безъ, всегда писалась через букву е. А беса раньше писали через ять, бѣсъ; особый звук, который обозначала эта знаменитая буква, окончательно слился со звуком [е] лишь в XVI–XVII веках. В речи же образованных дворян и царской семьи [ѣ] сохранялся чуть ли не до начала ХХ века, хотя и немного искусственно. Например, о Николае II, кажется, говорили, что он ять не очень хорошо выговаривает...

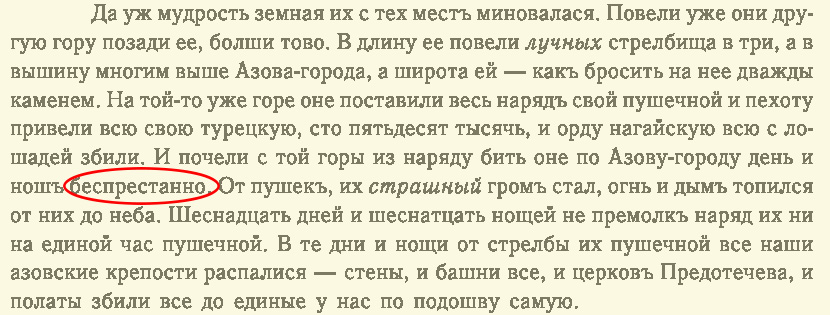

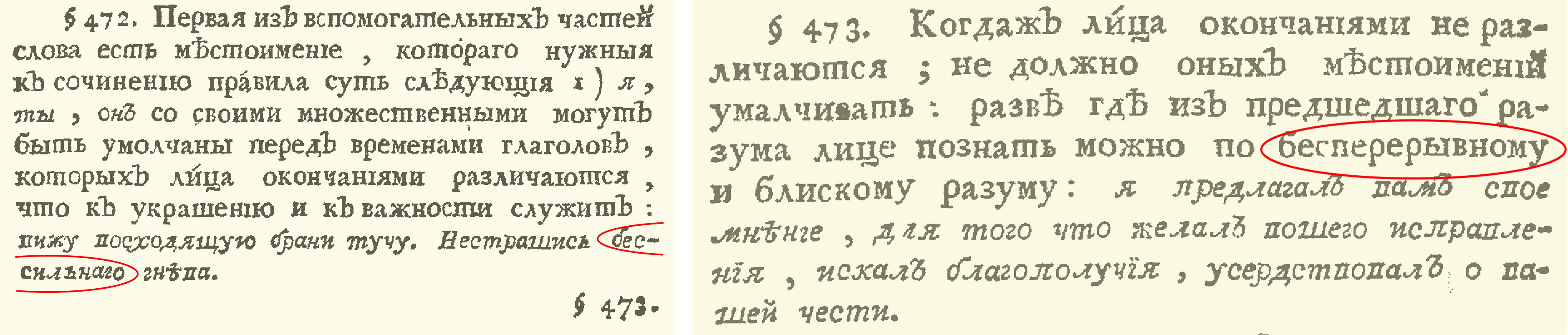

Когда в XIII веке окончательно утратились или прояснились древнерусские гласные [ъ] и [ь], стали появляться написания типа бєщисла (безъ + числа), что закладывало основу для появления варианта приставки бес-: в результате ассимиляции она уже звучала именно так перед глухими согласными. В языке, из которого ушли [ъ] и [ь], возникли новые фонетические явления; их отражение на письме видно на иллюстрациях ниже.

Как уже заметил внимательный читатель, в старые времена многие слова выглядели не так, как сегодня. Да, часто их писали так, как слышали, ведь общепризнанных орфографических правил, собранных в авторитетном издании, в те века еще не существовало. И вряд ли Ленин с Луначарским перемещались в прошлое, чтобы «подгадить бесами» донским казакам и Михайле Васильевичу.

Во-вторых, мифотворцы неправы в том, что Ленин пошел в деле с приставкой бес- против русского языка. Мало того что вождю мирового пролетариата приписывают способность единолично определять судьбы русской орфографии. Главное другое: решения, которые принимала специальная комиссия, шли вслед за фонетикой русского языка, ведь слышалось-то в таких случаях все равно [с]!

Морфологический и фонетический принципы

Наконец, важно понимать, что нормы меняются, поскольку меняется сам язык. И, если уж на то пошло, правила в учебнике или справочнике пишут люди, базируясь на знаниях о современном им языке и привлекая данные о его истории. Единственное, против чего могли пойти орфографисты, вводившие новые нормы, так это против доминирующего принципа русского правописания. Этот принцип — морфологический — диктовал писать без-, чтобы не утрачивалась связь этой морфемы с предлогом, ее породившим.

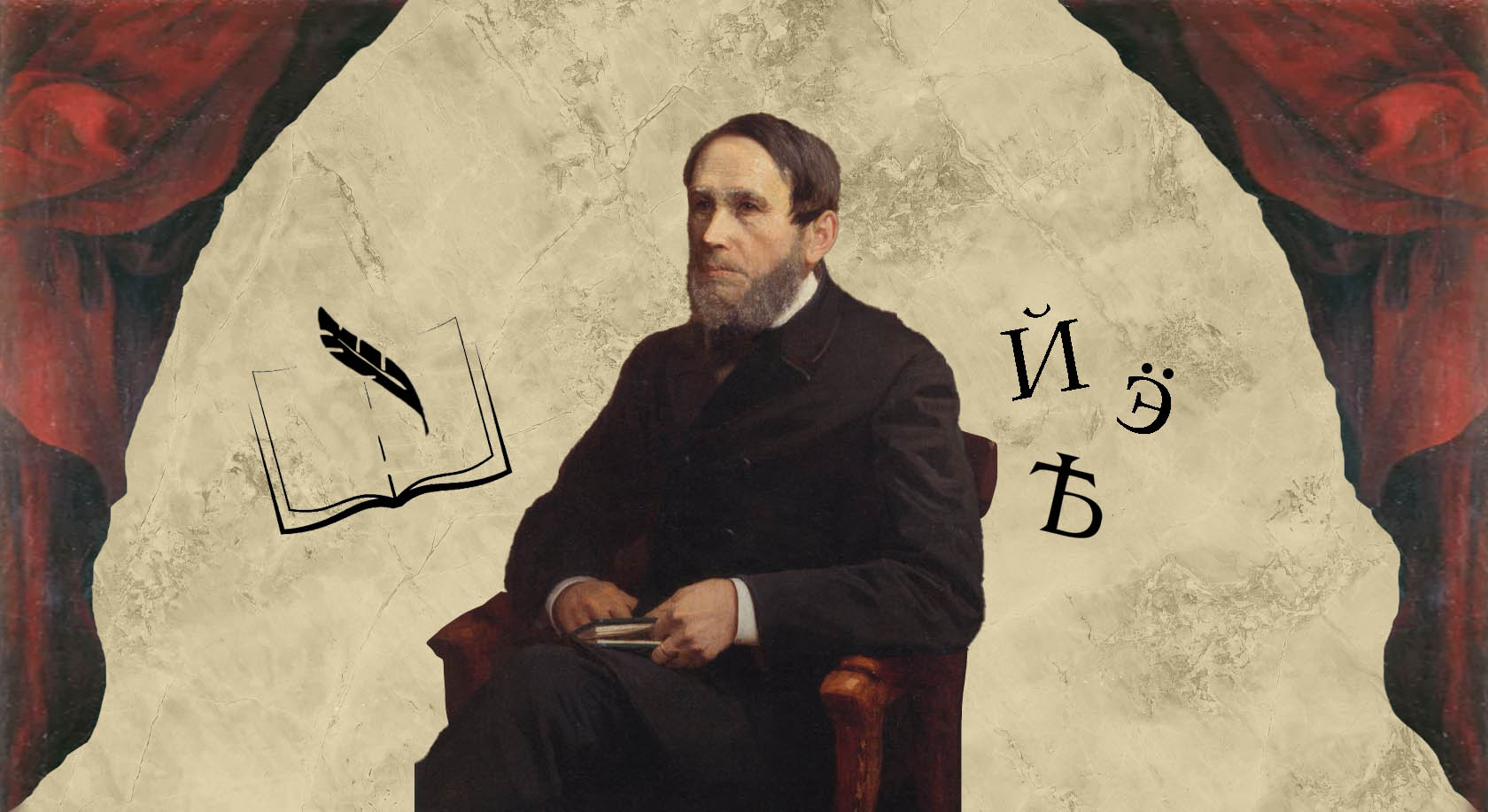

Но ломать старые нормы было тогда нормой, простите за каламбур. Более того, в этой перестройке орфографии большевики опирались на рекомендации Орфографической комиссии Императорской Академии наук и даже на старые правила академика Якова Грота, который уже в середине XIX века, создавая книгу «Русское правописание», советовал часть приставок писать вариативно в зависимости от последующего согласного корня: например, воз-дать, но вос-ход.

Яков Грот, систематизатор русской орфографииРассказываем о ключевых исторических фигурах, повлиявших на развитие русского письменного языкаЧто касается принципов орфографии, то фонетический принцип («как слышим, так и пишем») для нашего правописания не характерен, но все-таки иногда в нем действует. Допустим, слово свадьба — изначально сватьба (родственные слова — сват, сватать). Но поскольку слово сравнительно часто использовалось, а в языке уже действовал закон ассимиляции по глухости-звонкости, написание стало отражать произношение.

Яков Грот, систематизатор русской орфографииРассказываем о ключевых исторических фигурах, повлиявших на развитие русского письменного языкаЧто касается принципов орфографии, то фонетический принцип («как слышим, так и пишем») для нашего правописания не характерен, но все-таки иногда в нем действует. Допустим, слово свадьба — изначально сватьба (родственные слова — сват, сватать). Но поскольку слово сравнительно часто использовалось, а в языке уже действовал закон ассимиляции по глухости-звонкости, написание стало отражать произношение.

То же случилось и с некоторыми другими лексемами, например стакан (изначально вообще дъстоканъ) и барсук (изначально борсукъ). В них наблюдается среднерусская редукция гласных в форме аканья. Как известно, именно среднерусские говоры легли в основу современного литературного языка.

Так что ни дореволюционные реформаторы, ни Ленин с Луначарским не слишком погрешили против правил. А к бесам приставка никакого отношения не имеет, и призвать их, произнося ее, никак не получится.

Фантазии и факты

Итак, ни один тезис из приведенных на первой иллюстрации не подтвердился. Всё это лишь плод фантазий, которые рождаются из незнания истории русского языка и законов его развития и строятся на базе внешнего фонетического либо графического сходства в сочетании с антисоветскими догмами…

Другое утверждение, который мы видим на первой иллюстрации, касается частицы вроде и также демонстрирует мифологические представления о языке, которые неприемлемы в XXI веке. В случае с вроде мифотворцы смешивают значение современного слова (предлога и частицы) и толкование существительного, от которого оно когда-то образовалось, и на этом зыбком фундаменте выстраивают дальнейшую интерпретацию.

Правда и мифы о возникновении славянской письменностиЛекция Светланы Гурьяновой в МурманскеНа самом же деле слово вроде как предлог используется в значение ‘наподобие’ для указания на сходство чего-то с чем-то (пальто вроде вашего), а как частица выражает сомнение, неуверенность (он вроде заболел). Оно давно оторвалось от породившего его существительного род и получило самостоятельное значение. Так что и тут всё мимо.

Правда и мифы о возникновении славянской письменностиЛекция Светланы Гурьяновой в МурманскеНа самом же деле слово вроде как предлог используется в значение ‘наподобие’ для указания на сходство чего-то с чем-то (пальто вроде вашего), а как частица выражает сомнение, неуверенность (он вроде заболел). Оно давно оторвалось от породившего его существительного род и получило самостоятельное значение. Так что и тут всё мимо.

В общем, времена, когда думали, будто слово напрямую программирует действительность, уже прошли... А наука о языке ушла вперёд! Не верьте лингвомифам, лучше присмотритесь к тому, как устроено научное изучение языка, — и будет вам счастье.

Еще на

эту тему

Миф о врожденной грамотности и правда о тех, кто пишет без ошибок

Как развить в себе орфографические суперспособности

Буква Ё: нужно ли расставить над ней все точки?

Употребление этой буквы в большинстве случаев факультативно

Правда ли реформа орфографии была идеей большевиков?

Грамота разоблачает самые популярные и живучие мифы о русском языке