На каком русском языке говорили и писали в XVIII веке? Пять главных особенностей

Мы все знаем, что современный русский литературный язык начался с Пушкина. А что можно сказать о том русском языке, на котором говорили в XVIII веке, в частности, во времена Екатерины II? Какие в нем действовали нормы, какие новые слова в нем появились, чем различались устная речь и письменная? Чем отличалась русская грамматика XVIII века от современной? Обо всем этом Грамота расспросила филолога, специалиста по истории русского языка Екатерину Кислову.

Русский язык в образовании

При Екатерине II русский язык начали всерьез преподавать как предмет в учебных заведениях. Раньше такой потребности не возникало — кажется, зачем нам учить язык, мы же и так на нем говорим? Однако для Екатерины обучение подданных русскому языку стало частью государственной идеологии. Этот процесс происходил в русле общеевропейской тенденции к постепенному вытеснению латинского языка из сферы образования и замене его на национальные языки.

Зона русского языка в университетском преподавании стала планомерно расширяться, обучение грамматике русского языка было введено на начальном этапе обучения — в школах, причем этот процесс становился всё более организованным. По указу императрицы была создана Комиссия об учреждении народных училищ, которая должна была составлять программы обучения, отбирать учебники, обеспечивать подготовку учителей.

Тогда же появились первые прописи — уже в нашем современном понимании: некий общепринятый стандарт рукописного текста, который начали преподавать в учебных заведениях. Без этого невозможно было бы представить Акакия Акакиевича, выписывающего каждую букву.

Так началась выработка норм — но всё же по сравнению с тем, к чему мы привыкли сейчас, вариативность была гораздо большей, поэтому нельзя оценивать их варианты с позиции правильного или ошибочного. Нам сейчас тяжело это представить, потому что русская орфография прошла долгий путь к единообразию. Пожалуй, первая попытка такой унификации — работы Якова Грота1 в конце XIX века.

Не только художественная литература

Мы привыкли, что для определенной эпохи всегда есть некий эстетический ориентир, образец для подражания. Но для XVIII века это совершенно не так. В этот период авторы писали очень по-разному. Например, в языке Александра Радищева много черт, которые Карамзину кажутся неправильными и которых он сам избегает — те же церковнославянские обороты.

Помимо литературных произведений, нам доступны многочисленные тексты других жанров — прежде всего научных и публицистических, такие как газеты и журналы.

«Вольфианскую экспериментальную физику», переведенную с латинского Михаилом Ломоносовым, читали, вероятно, больше, чем некоторые художественные произведения того времени. И в этом учебнике тоже закладывались основы русского научного языка.

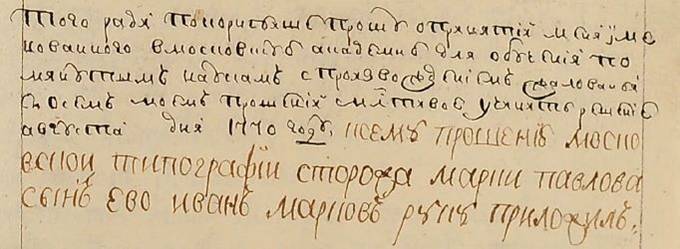

Тексты XVIII века отличаются сложным синтаксисом в «барочном» стиле, который напоминает нам латинский или немецкий язык. Если взять какой-нибудь документ, то практически все слова в нем будут понятны, но предложения такие длинные и витиеватые, что воспринимать их современному человеку довольно непросто. Это связано не только с традицией переводов, но и с тем, что тогда во всех риториках латинские и немецкие синтаксические конструкции приводились как образцовые. Так было до реформы Карамзина, который первым обратил внимание на приближение порядка слов в литературном языке к разговорному. Поэтому его произведения нам уже легко читать.

Стандартизация письма: стакан или стокан?

Сейчас у нас есть представление, что языковая норма распространяется как на письменный язык, так и на устную речь. Раньше это было не всегда так.

В XVIII веке нормализации постепенно подвергается речь письменная. Создаются грамматики, но гораздо более гибкие, чем нынешние: Ломоносов мог через запятую перечислять разные допустимые варианты окончаний прилагательных, а потом делать ремарку о том, что ему кажется приличнее тот или этот вариант. Орфографию тоже пытались унифицировать, но это было непросто.

Это хорошо видно на примере создания Словаря Академии Российской — проекта под руководством княгини Екатерины Дашковой. В течение нескольких лет регулярно собиралась группа авторов словаря — ученых, писателей, представителей духовенства. Они обсуждали, как же все-таки правильно — карман или корман, барсук или борсук. В текстах были разные орфографические варианты, поэтому им приходилось спорить, приводить аргументы в пользу того или иного написания. Могла победить и другая точка зрения, и тогда наши школьники заучивали бы сейчас как словарные слова борсук и корман.

Одни и те же выдающиеся люди параллельно создавали и язык, и литературу. Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов — практики, но они постоянно рассуждают о языке, потому что им надо понять, как писать тексты.

Например, была дискуссия на тему того, как отражать на письме окончания прилагательных во множественном числе, различать их или нет. Тредиаковский писал диссертацию на эту тему, Ломоносов ее разгромил, они обменивались злобными эпиграммами. И всё это из-за того, как же писать: добрыи, добрые или добрыя! Победил, правда, Ломоносов, и закрепленный им «приказный» вариант просуществовал до 1917 года. Нам сейчас кажется — ну как можно было заниматься такой ерундой с таким жаром! Но для них это был вопрос принципа, они ощущали себя творцами нового литературного языка и готовы были отстаивать свою точку зрения.

Нормы устной речи: ежи морские и обыкновенные

Устная речь разных исторических эпох описана в известном труде филолога Михаила Викторовича Панова «История русского литературного произношения XVIII–XX вв.». На что может опереться исследователь, чтобы судить о фонетике того времени? Только на тексты. Многое можно понять благодаря стихотворным рифмам, показательны также ошибки и разные варианты написаний, а главное — появляется языковая рефлексия: наши первые кодификаторы сами вслушиваются в свою речь и пытаются описать, как именно звучат слова в русском языке. Что же мы знаем об устной речи?

Поскольку в XVIII веке отсутствовал единый произносительный стандарт, каждый говорил так, как он привык. Дворянин, выросший в провинции, мог сохранять диалектные особенности, писатель, происходящий из среды духовенства, имел свои характерные черты в речи — например, фрикативный звук г [ɣ].

При этом существовал высокий произносительный стиль — для декламации речей и од.

Он требовал оканья и фрикативного г, который мы сейчас ассоциируем с южнорусскими говорами, щ произносилось как [шч], а нес — как [н'эс], а не [н'ос]. Буквы ё еще не было, но с 1757 года в печатных текстах употреблялся диграф іо.

В Словаре Академии Российской был такой принцип: если слово хотя бы раз встретилось в Священном Писании, то оно приводится в церковнославянской произносительной норме. А если нет, то следует отразить русское произношение.

Дилемма книжника: что считать источником нормы, тексты или грамматику? Как Максима Грека за глагол судилиЕсть забавный пример: ёж должен произноситься как [j’еж] (потому что один-единственный раз он упоминается в Священном Писании), но ёж морской уже будет [j’ож], так как его в Писании нет. Ну а ёжик, конечно, произносится так же, как сегодня. Но в бытовой повседневной речи говорящие, конечно, не соблюдали таких предписаний словаря. Регламентация — это одно, практика — совсем другое. В современном русском языке авторитет справочных пособий гораздо выше.

Дилемма книжника: что считать источником нормы, тексты или грамматику? Как Максима Грека за глагол судилиЕсть забавный пример: ёж должен произноситься как [j’еж] (потому что один-единственный раз он упоминается в Священном Писании), но ёж морской уже будет [j’ож], так как его в Писании нет. Ну а ёжик, конечно, произносится так же, как сегодня. Но в бытовой повседневной речи говорящие, конечно, не соблюдали таких предписаний словаря. Регламентация — это одно, практика — совсем другое. В современном русском языке авторитет справочных пособий гораздо выше.

Лингвисты сейчас делают попытки реконструировать произношение XVIII века. В Санкт-Петербурге несколько лет назад была поставлена первая русская опера «Цефал и Прокрис», автором либретто которой был Александр Сумароков; певцами были учтены фонетические особенности той эпохи, и можно было послушать, как же это звучало. Но, конечно, оперное произношение отличалась от того, которое использовали в бытовом общении.

Реконструировать произношение крестьян сложно, потому что у них редко возникала необходимость что-то писать. На эту тему есть работы, например, Алексея Голубинского («Грамотность крестьянства Европейской России по материалам полевых записок Генерального межевания»). Судя по его исследованиям, процент крестьян, которые подписывались собственноручно, ничтожно мал. А вот записи духовенства более показательны, и их сохранилось намного больше, так как священники обязаны были уметь писать, но их речевая культура могла отличаться от крестьянской.

Большинство населения России говорило на диалектах, такая же ситуация сохранилась и в XIX веке.

Провинциальные помещики и чиновники жили в единой языковой среде с крестьянами и сами говорили на таких же диалектах. Приехав в Петербург, чиновник мог, говоря словами Панова, «закрыть дверку» в своей диалект и переключиться на петербургское произношение, а по возвращении домой снова эту «дверку» открыть. Для нас сейчас такой принцип отношения к литературному произношению невозможен, литературное произношение стало ассоциироваться с культурой и образованием человека.

Заимствования: калькирование терминов вместо транслитерации

Весь XVIII век в русский язык активно проникают заимствования. В этом нет ничего необычного, это естественный процесс, который никогда не прекращается. Например, появляются новые реалии, которые надо как-то называть. Значит, эти слова нужно каким-то образом ввести, осмыслить, принять и адаптировать к произношению и грамматике.

При Екатерине процесс адаптации заимствований вышел на новый уровень. Авторы Словаря Академии Российской должны были решить, какие слова включать, а какие нет. В итоге пришли к идее, что заимствования вносятся в словарь только в том случае, если у них отсутствует общеупотребительный аналог в «природном» русском языке. При этом слова церковнославянского происхождения заимствованиями не считались: было представление о едином «славянороссийском» языке, который в одних случаях выступает как церковнославянский, а в других — как русский. Примерно как два стиля внутри одного языка.

Скрытые заимствования: иногда новые слова и смыслы появляются по аналогииМария Елиферова приводит случаи калькирования, о которых мы даже не догадываемсяЕсли текст научного содержания перенасыщен заимствованиями, читателю фактически требуется выучить иностранный язык, чтобы понимать написанное. В этом случае на помощь приходит калькирование — для обозначения новой реалии можно построить новое слово из морфем русского языка. В последней четверти XVIII века особенно актуально это было в сфере ботанической номенклатуры — классификации растений, предложенной шведским ученым Карлом Линнеем. Так, от латинского Saxifaga (лат. saxum ‘скала’, ‘камень’, и frango ‘ломать’) происходит русское слово камнеломка, а от Alopecurus (др.-греч. ἀλώπηξ ‘лиса’ и οὐρά ‘хвост’) — лисохвост. В петровскую эпоху такого рода слова обычно транслитерировали (и могли пояснить в скобках русским словом, если оно было).

Скрытые заимствования: иногда новые слова и смыслы появляются по аналогииМария Елиферова приводит случаи калькирования, о которых мы даже не догадываемсяЕсли текст научного содержания перенасыщен заимствованиями, читателю фактически требуется выучить иностранный язык, чтобы понимать написанное. В этом случае на помощь приходит калькирование — для обозначения новой реалии можно построить новое слово из морфем русского языка. В последней четверти XVIII века особенно актуально это было в сфере ботанической номенклатуры — классификации растений, предложенной шведским ученым Карлом Линнеем. Так, от латинского Saxifaga (лат. saxum ‘скала’, ‘камень’, и frango ‘ломать’) происходит русское слово камнеломка, а от Alopecurus (др.-греч. ἀλώπηξ ‘лиса’ и οὐρά ‘хвост’) — лисохвост. В петровскую эпоху такого рода слова обычно транслитерировали (и могли пояснить в скобках русским словом, если оно было).

Интересный проект Екатерины — «Сравнительный словарь всех языков и наречий». Парадоксально, что, будучи немкой по происхождению, она была такой страстной русской патриоткой.

У императрицы была характерная для этой эпохи идея о том, что все языки произошли от какого-то одного, и для Екатерины это был русский.

Екатерина задалась целью собрать в одном издании небольшое количество основных понятий (самостоятельно отобрала для этого 286 русских слов), но с переводом на как можно большее количество языков. Это был колоссальный международный проект, материалы для него собирали не только губернаторы и послы, но и иностранные корреспонденты Екатерины, например Вашингтон. Примечательно, что в издании «Словаря» все слова были написаны русскими буквами, за что Екатерину упрекали в Европе. Конечно, ничто не мешало напечатать словарь латиницей, но она была убеждена — кому надо, тот пусть выучит русский язык.

Язык XVIII века исследован недостаточно

Язык XVIII века изучают сравнительно недавно. Конечно, уже написаны прекрасные работы — в первую очередь Борисом Андреевичем Успенским2, Виктором Марковичем Живовым3. Но в архивах сохранилось огромное количество источников, которые пока никто не исследовал, — к примеру, рукописные сборники стихов, исторические сочинения, копии печатных изданий, стихи и песни неизвестных провинциальных авторов, сочинения священников и офицеров, письма и учебные материалы.

От других эпох до нас дошло меньше языкового материала, но он лучше изучен, — те же древнерусские берестяные грамоты или летописи. А когда речь идет о XVIII веке, мы видим только «верхушку айсберга», но по ней судим о языке того времени в целом.

Периоды развития русского языка: древний, старый, новый, нашОт берестяных грамот до эпохи интернетаКроме того, в течение XVIII века русский язык претерпел значительные изменения на разных уровнях. Язык начала и конца века — практически два разных языка. На раннем этапе тексты насыщены славянизмами, и нам трудно их понять, если мы специально не изучали церковнославянский язык. А в конце XVIII века уже начинает писать Николай Карамзин, которого легко понимать даже современным школьникам. XVIII век — это не только Ломоносов или Екатерина II, это целый огромный мир, живой и яркий.

Периоды развития русского языка: древний, старый, новый, нашОт берестяных грамот до эпохи интернетаКроме того, в течение XVIII века русский язык претерпел значительные изменения на разных уровнях. Язык начала и конца века — практически два разных языка. На раннем этапе тексты насыщены славянизмами, и нам трудно их понять, если мы специально не изучали церковнославянский язык. А в конце XVIII века уже начинает писать Николай Карамзин, которого легко понимать даже современным школьникам. XVIII век — это не только Ломоносов или Екатерина II, это целый огромный мир, живой и яркий.

Так что если мы захотим выделить пять главных особенностей русского языка XVIII века, то это будут изменчивость (от начала к концу века), разнообразие (авторов и сфер употребления языка), сложный синтаксис, меньшая степень нормированности по сравнению с современным языком и недостаточная изученность — этот язык еще ждет своих исследователей.

Екатерина Кислова — кандидат филологических наук, доцент Школы филологических наук факультета гуманитарных наук Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», специалист по русскому языку и русской литературе XVIII века. Член Международного общества изучения XVIII века (La Société internationale de l’étude du XVIII sècle).

Еще на

эту тему

Толковые словари русского языка: база знаний и инструмент взаимопонимания

Когда появились, зачем нужны, чем отличаются

Как в русском языке возникали названия для новых профессий

Ирина Фуфаева — о трех случаях, когда родное слово оттеснило иностранного конкурента

Как история языка разрешила спор Шишкова и Карамзина? Рассказывает филолог Юрий Кагарлицкий

Слово «трогательный» осталось в русском языке вопреки логике