Зачем нам нужен язык на самом деле?

Размышлять о том, зачем нам нужен язык, на первый взгляд странно. Еще в середине XX века лингвист Роман Якобсон показал, что язык решает разные задачи. Он служит для установления контакта с собеседником, выражения эмоций, побуждения к действию... В центре этой конструкции обычно располагается референциальная функция языка, ориентированная на передачу информации о мире.

Информация или побуждение

Функцию передачи информации носители языка чаще всего считают самой естественной — и потому едва ли не единственно значимой. Но можно ли посмотреть на природу языка несколько под другим углом?

Когда занимаешься исследованиями на стыке языкового и социального, достаточно быстро свыкаешься с мыслью, что интерпретация языковых единиц во многом зависит от контекста: если в общенациональном языковом стандарте языковая форма угли ассоциируется с остатками обгоревшего дерева, то в общении людей, увлеченных фитнес-культурой, одной из первых реакций станет мысль о ненавистных углеводах.

Контекстуальными оказываются и принципы использования языка в целом: они могут существенно различаться от одной культуры к другой.

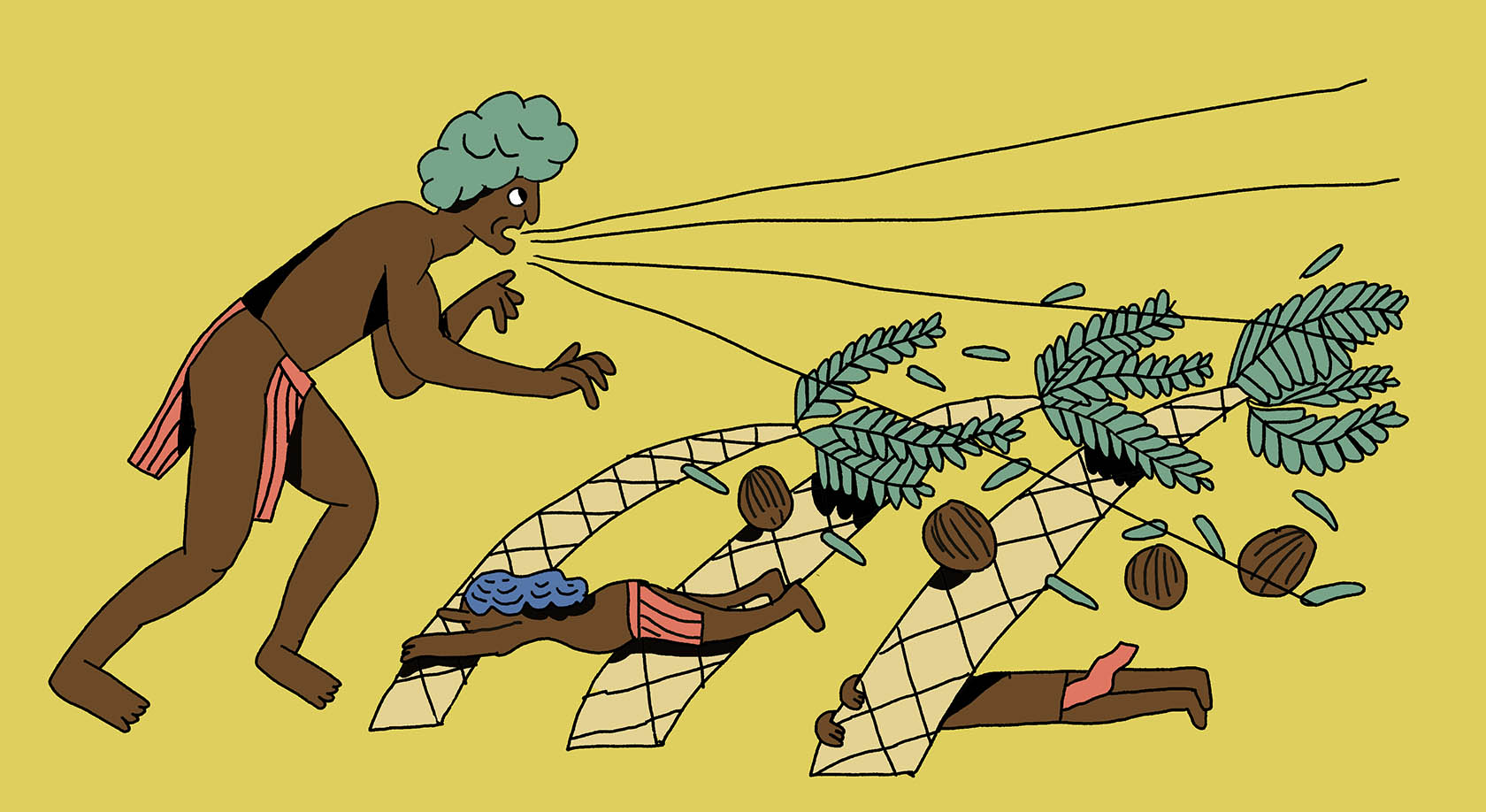

Антрополог Мишель Розальдо, исследовавшая коммуникацию филиппинского племени илонготов, показала, что язык здесь воспринимается в первую очередь как набор команд, а не как инструмент для выражения мыслей или описания объективного мира. В статье «То, что мы делаем со словами: речевые акты илонготов и теория речевых актов в философии»1 она пишет: «В то время как большинство современных теоретиков рассматривают язык как инструмент, предназначенный прежде всего для „выражения“ или „обозначения“, илонготы рассматривают язык в первую очередь с точки зрения действия. Они считают команды образцовым актом речи; субъективное значение высказывания волнует их меньше, чем социальный контекст, в котором высказывание воспринимается».

Побуждение к действию в культуре илонготов является преобладающей формой общения, которая даже получила в языке специальное обозначение — tuydek.

Tuydek воспринимается как важный инструмент обучения детей, а акже способ организации всего общественного устройства: мужчины, как правило, отдают распоряжения женщинам и детям; женщины, занятые домашними делами, получают команды и транслируют их детям; дети, следуя возрастной иерархии, принимают и передают дальше директивы от старших. Интересно, что такое использование языка не противоречит ценности равенства ('anurut ‘одинаковость’) в этом сообществе. Скорее наоборот, оно подчеркивает общность и взаимосвязь всех участников коммуникации.

Язык вне коммуникации

Как показывает пример илонготов, традиции использования языка заметно различаются от культуры к культуре — неизменным остается лишь неразрывная связь языка с социальным контекстом. К подобным выводам пришел в начале XX века лингвист и антрополог Эдвард Сепир.

Сепир считал, что коммуникативный аспект языка переоценён. На первый план он выдвигал его символическую природу.

По мнению Сепира, «язык воспринимается как совершенная символическая система, использующая абсолютно однородные средства для обозначения любых объектов и передачи любых значений, на которые способна данная культура»2.

Остальные функции языка он трактовал как производные: способность переходить от объектов физического мира к символам, их обозначающим, делает язык наиболее удобным средством коммуникации. Не менее важным следствием является и социальное назначение языка: он служит идеальным инструментом как для маркирования групповой солидарности (как в примере с неологизмом угли), так и для установления социального контакта в конкретной ситуации общения — например, во время приема гостей, когда сам факт непринужденного разговора становится не менее значимым, чем его содержание.

Еще одно следствие символической природы языка — это его применение в качестве проводника социальной реальности.

Лингвистические конструкции в конкретном языке формируются под влиянием социальных и культурных механизмов, и каждый язык создает уникальную систему категорий для интерпретации опыта в мире. Именно это делает язык таким интересным предметом изучения для социолингвистов и антропологов.

Так зачем нужен язык?

Этот монолог — еще одно напоминание о том, что коммуникация и язык — явления тесно связанные, но всё же не тождественные. Мы можем передавать информацию множеством способов: жестами, изображениями, действиями или даже командами.

Язык — лишь один из вариантов, самый привычный и универсальный, но далеко не единственный инструмент взаимодействия между людьми. А вот особая символическая система, действующая рядом с нами и через нас, в которой преломляются и закрепляются наши социальные и культурные практики, действительно уникальна. Язык не только обслуживает общение, но и структурирует опыт, задает рамки интерпретации окружающей реальности и нередко рассказывает о нас больше, чем мы ожидаем.

Еще на

эту тему

Высок как гора, застенчив как барышня: что фразеология сообщает о культурно-языковой картине мире

Лингвокультуролог Мария Ковшова о разных способах символизации реальности

Благодаря языку незрячие чувствуют значение цветов не хуже зрячих

Ассоциации вроде «синий — холодный» и «желтый — спелый» возникают даже без опыта восприятия самого цвета

Для чего нужен язык в первую очередь

Нейробиологи пришли к выводу, что мышление может существовать и без языка