Оскорбление как искусство, ритуал и путь к просветлению

Человечество постоянно изобретает способы превратить агрессию в созидательную энергию. Будь то поэтическая дуэль скальдов, современный рэп-батл или прием буддийского мастера, — оскорбление, лишенное своего буквального значения и помещенное в контекст ритуала, становится особым способом социального взаимодействия и даже формой искусства.

Дазенс: словесный бокс

— Твоя мама такая тупая, что однажды бросила камень на землю и промахнулась!

— А твоя мама продала свою машину, чтобы купить бензина. И ей не хватило!

Это типичный обмен репликами в игре, популярной в «черных» кварталах США по крайней мере с начала XX века, — The Dozens («дюжины», но прямой перевод зависит от того, какую версию этимологии вы принимаете). В ходе ораторского поединка два участника состязаются в trash talk — искусстве оскорблять друг друга. Толпа подбадривает противников, делает ставки, выносит вердикты.

Исследователи предполагают, что название могло произойти от практики продажи «бракованных» рабов дюжинами: невольники практиковали ее, чтобы убить время и отвлечься от реальности. Впрочем, есть и другие толкования: от глагола bulldoze, в одном из значений — ‘избиение или взбивание’, а также — от более раннего английского глагола dozen, ‘приводить в изумление’.

Участники по очереди атакуют друг друга шутками, стараясь ошеломить и противника, и публику.

Остроты могут быть направлены даже против членов семьи оппонента — одна из самых чувствительных, табуированных тем. Тем не менее эта игра чаще всего не приводит к вражде. Даже напротив — после игры участники часто обнимаются, становятся друзьями.

Британский антрополог-африканист Макс Глакман, изучавший подобные ритуалы в разных культурах, предложил парадоксальную теорию: такие игры «на грани» на самом деле поддерживают мир и существующий социальный порядок. Молодые люди в афроамериканских общинах часто сталкиваются с напряжением, фрустрацией, социальным давлением. Им нужен способ справляться с агрессией, не разрушая отношения. Эта игра дает безопасное пространство для выражения конфликтных импульсов: ты можешь «атаковать» своего друга, проявить доминантность, выразить соревновательность — но всё это происходит в защищенной, ритуализированной форме.

Нечто похожее мы наблюдаем в борцовских видах спорта, особенно в боксе. Ударить кого-то в лицо на улице — преступление. На ринге тот же удар — это спортивное движение, узаконенное обстановкой. Что создает эту трансформацию? Ринг, перчатки, рефери, правила, согласие обоих участников, присутствие зрителей, понимание цели. Все это вместе создает защитную рамку, которая превращает потенциальное насилие в состязание.

Так и в дазенс — cостязание тоже работает по невидимым, но строгим правилам. Во-первых, обоюдное согласие: никто не втягивает в игру насильно. Во-вторых, присутствие аудитории, которая тоже «в теме» и выступает в роли жюри. В-третьих, ритуальная форма: участники должны демонстрировать мастерство. Здесь порицается не жесткость, а пресность. А вознаграждаются — самообладание, быстрая реакция, находчивость.

Еще одна роль таких состязаний — заработать уважение и получить жизненно важные в жестоком уличном мире навыки: контролировать эмоции, не пасовать перед напором, сохранять холодную голову и живой ум.

Рэп-фристайл: импровизация по-русски в ритме битаИнтервью с руководителем «Фристайл-мастерской» Львом КиселевымНаследие дазенс живет в современных рэп-батлах, которые собирают стадионы и миллионы просмотров онлайн. Техники, по сути, остались теми же: рифма, ритм, остроумие, эмоциональная стойкость, способность мгновенно отвечать на вызов. Изменился только масштаб.

Рэп-фристайл: импровизация по-русски в ритме битаИнтервью с руководителем «Фристайл-мастерской» Львом КиселевымНаследие дазенс живет в современных рэп-батлах, которые собирают стадионы и миллионы просмотров онлайн. Техники, по сути, остались теми же: рифма, ритм, остроумие, эмоциональная стойкость, способность мгновенно отвечать на вызов. Изменился только масштаб.

Флайтинг: импровизация суровых воинов

А вот другой пример словесной дуэли — флайтинг, практиковавшийся в Северной Европе с V по XVI век. Он объединял элементы поэзии, театра и психологического испытания. Эта традиция встречается в древнескандинавской, староанглийской, средневековой шотландской литературе. Яркие примеры флайтинга встречаются в эпосе «Беовульф», в исландских сагах, в поэзии шотландских макаров XV века.

В отличие от простой перебранки, флайтинг требовал соблюдения определенных поэтических форм.

Участники говорили аллитерационным стихом — каждая строка должна была содержать повторяющиеся согласные звуки в определенных позициях. Все равно что заставить современного человека импровизировать оскорбления исключительно в форме сонетов. Техническая сложность была частью испытания.

Содержание оскорблений было чрезвычайно провокационным. Участники обвиняли друг друга в трусости, в сомнительном происхождении (намеки на незаконное рождение), в колдовстве и использовании «женской магии» (что считалось недостойным мужчины). Каждое из этих обвинений в обычном контексте привело бы к кровопролитию. Но в рамках флайтинга они становились сырьем для поэтического мастерства.

Возьмем эпизод из «Беовульфа», где воин по имени Унферт пытается унизить главного героя перед всем королевским двором. Беовульф отвечает развернутой речью, где не только опровергает обвинения, но и переворачивает их против Унферта, напоминая о его собственных неудачах. Весь этот обмен происходит в изысканной поэтической форме, и зрители оценивают не только содержание, но и технику исполнения.

В обществе воинов, где любое оскорбление могло закончиться смертью, флайтинг выполнял несколько важных функций.

Во-первых, это было испытание психологической устойчивости. Потеря самообладания означала слабость характера. Если воина можно разозлить словами, значит, им можно манипулировать в бою. Это была тренировка эмоциональной «брони», которая могла спасти жизнь в реальном сражении.

Во-вторых, флайтинг был способом установления иерархии без физического насилия. Словесная дуэль позволяла продемонстрировать превосходство через интеллект, остроумие и культурную подкованность. Победа в словесном поединке была почетной и позволяла заявить о себе при дворе.

В-третьих, хорошо проведенный флайтинг становился легендой, которую зрители пересказывали потом годами. Лучшие поединки пополняли сокровищницу литературной традиции.

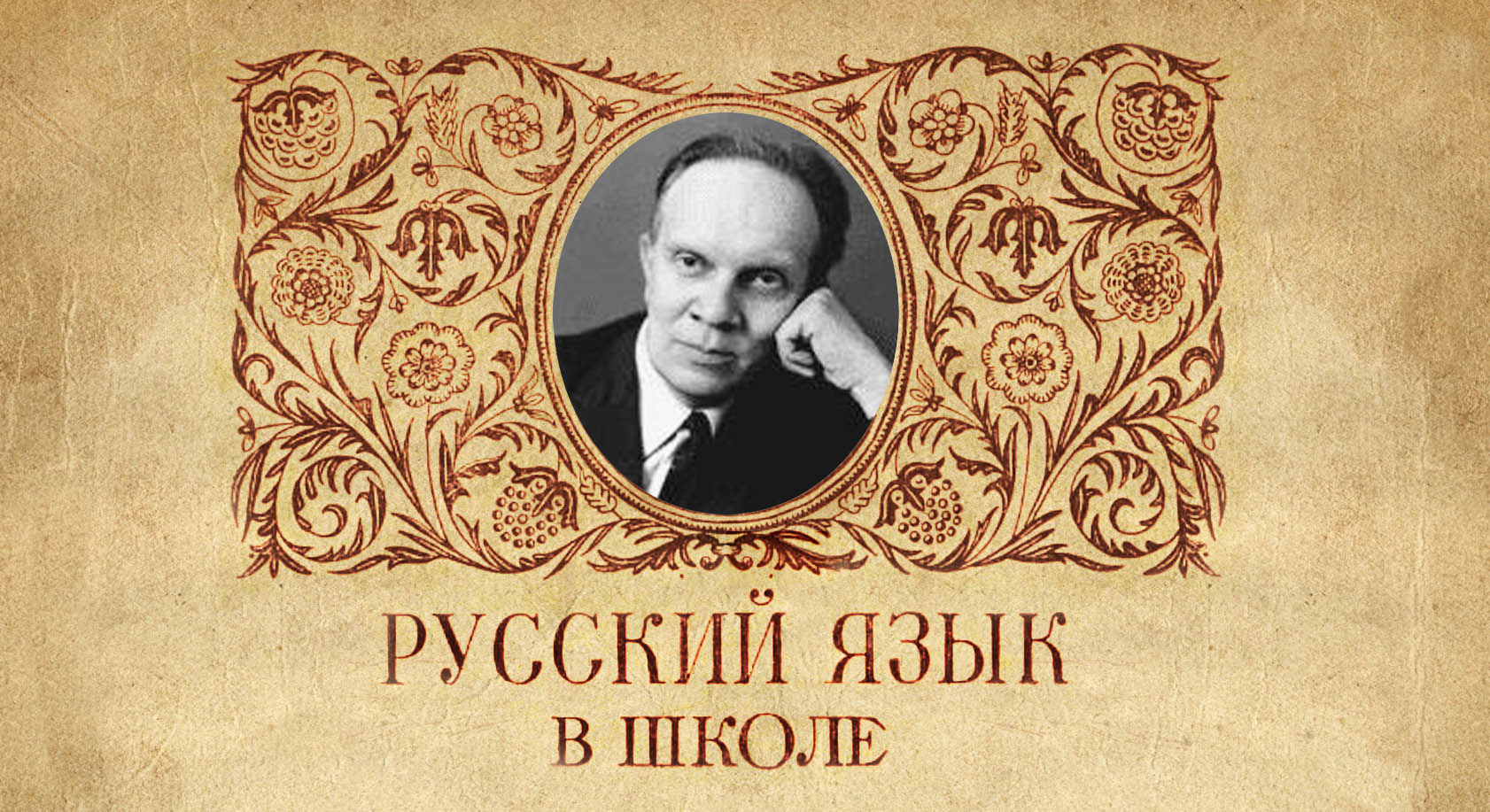

О качествах хорошей речиБорис Николаевич Головин анализирует такие свойства речи, как правильность, точность, чистота, выразительность, уместностьТрадиция эволюционировала со временем. В XVI веке в Шотландии поэты при королевском дворе подняли это искусство на новый уровень. Знаменитый Flyting of Dunbar and Kennedie — это записанная поэтическая дуэль между двумя придворными поэтами, длиной несколько сотен строк. Они обвиняют друг друга в болезнях, уродстве, демоническом происхождении, связях с дьяволом, используя при этом весь арсенал средневековой поэтической техники.

О качествах хорошей речиБорис Николаевич Головин анализирует такие свойства речи, как правильность, точность, чистота, выразительность, уместностьТрадиция эволюционировала со временем. В XVI веке в Шотландии поэты при королевском дворе подняли это искусство на новый уровень. Знаменитый Flyting of Dunbar and Kennedie — это записанная поэтическая дуэль между двумя придворными поэтами, длиной несколько сотен строк. Они обвиняют друг друга в болезнях, уродстве, демоническом происхождении, связях с дьяволом, используя при этом весь арсенал средневековой поэтической техники.

Самое поразительное в этих текстах — контраст между чудовищным содержанием и изысканной формой. Поэты демонстрируют знание латыни, французского, шотландских диалектов, мифологии, медицины, теологии. Они создают неологизмы, играют со звукоподражанием, выстраивают сложнейшие аллитерационные паттерны. Для этого мало природного таланта, нужны многие годы обучения. Флайтинг был не просто игрой, а частью высокой культуры.

Сананкуйя: насмешка ради мира между народами

Существуют и особые отношения, в которых право оскорблять друг друга одобрено традицией. К их числу относится сананкуйя (sanankuya), или «шуточное родство».

Это социально-лингвистический институт, широко распространенный в традиционных обществах Западной Африки (например, среди народов Мали). Сананкуйя представляет собой систему отношений между этническими группами, кланами или индивидами, которая обязывает участников обмениваться насмешками, критикой и даже резкими оскорблениями.

В большинстве культур социальная дистанция прямо пропорциональна формальности речи. Но сананкуйя переворачивает эту прагматическую логику: она связывает людей из потенциально конфликтующих или отдаленных групп отношениями панибратства, при которых позволяется вести себя более раскованно и смело.

Люди из разных этнических групп, которые в обычных обстоятельствах сохраняли бы уважительную дистанцию, получают возможность общаться с радикальной откровенностью.

Представим такую сценку. Рыночная площадь в Бамако, столице Мали, ранний полдень. Торговец тканями Амаду из народа Диалло раскладывает товар, когда замечает приближающегося Мусу, торговца специями из народа Траоре.

«Эй, Траоре! — кричит Амаду через весь рынок. — Я слышал, твой народ так ленив, что если на них падает манго, они зовут соседа, чтобы тот посмотрел, спелое ли!» Муса отвечает: «Ха! По крайней мере, мы не как Диалло, которые настолько жадные, что каждое утро пересчитывают песчинки на своем дворе!»

Обмен репликами ритуализирован. Никаких неожиданностей: все знают, что это игра. По правилам сананкуйя такого рода насмешки необходимы. Участник, подвергшийся критике, не имеет права обидеться; он обязан ответить в той же шутливой манере. Эта взаимность поддерживает игровой характер взаимодействия.

Парадокс в том, что обладание узаконенным правом на самую дерзкую шутку создает чувство безопасности. Способность оскорблять без риска возмездия служит маркером глубокого доверия и институционально закрепленного союза между группами.

Смех не без причины: лингвисты изучили языковые особенности «пирожков» и «порошков»Новая книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой рассказывает об интернет-поэзииУстные предания связывают этот ритуал с ключевыми моментами истории народов Западной Африки. Одна из легенд рассказывает о двух великих воинах из разных кланов, которые сражались бок о бок и, победив, дали клятву вечной дружбы между своими народами. Но как убедиться, что потомки не забудут союз, заключенный предками? Они придумали остроумное решение: их народы будут связаны правом насмехаться друг над другом.

Смех не без причины: лингвисты изучили языковые особенности «пирожков» и «порошков»Новая книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой рассказывает об интернет-поэзииУстные предания связывают этот ритуал с ключевыми моментами истории народов Западной Африки. Одна из легенд рассказывает о двух великих воинах из разных кланов, которые сражались бок о бок и, победив, дали клятву вечной дружбы между своими народами. Но как убедиться, что потомки не забудут союз, заключенный предками? Они придумали остроумное решение: их народы будут связаны правом насмехаться друг над другом.

Тот, кто может шутить над тобой самым обидным образом, но при этом обязан защищать тебя в беде, становится кем-то большим, чем просто союзник. Он становится частью твоей расширенной семьи.

Эта система решала фундаментальную проблему традиционных обществ: как предотвратить конфликты между группами, живущими на одной территории. Когда между двумя группами существует шуточное родство, любое потенциальное напряжение автоматически переводится в игровой регистр, а претензии оформляются как шутливое оскорбление.

Антропологи, изучавшие этот феномен, описывают случаи, когда сананкуйя буквально останавливала насилие. В ситуациях, когда конфликт грозил перерасти в кровопролитие, люди, связанные шуточным родством, выходили вперед и начинали насмехаться над обеими сторонами. Их статус делал эту насмешку легитимной, а сама форма юмора разряжала обстановку, напоминая людям о более глубоких связях, которые их объединяют.

Дзен: оскорбление ради духовного роста

В традиции дзен, особенно в школе Риндзай, резкие слова, насмешки и даже физические действия (например, удар, толчок) используются мастерами как педагогическая техника, направленная на разрушение концептуальной привязанности ученика и стимуляцию непосредственного осознавания (сатори).

Допустим, некий молодой послушник провел много времени, изучая сутры и пытаясь постичь суть учения. И вот однажды, с чувством абсолютной готовности, он излагает строгому мастеру свою интерпретацию учения о пустоте, цитируя классические тексты. Мастер молча слушает, а по окончании речи внезапно изрекает: «Ты говоришь как попугай, который заучил умные слова, но не понимает ни одного из них. Твое понимание поверхностно, как лужа после дождя. Ты потратил три года на то, чтобы стать образованным глупцом».

Оскорбление в этом контексте не преследует цели унизить ученика. Основная цель дзен-практики — преодолеть ловушку интеллектуализации, в которую попал ученик, вернуть его из мира отвлеченных концепций к прямому переживанию реальности.

Чтобы понять, почему дзен-мастера используют то, что внешне выглядит как оскорбление, нужно понять фундаментальную проблему, которую они пытаются решить.

Ученики приходят с желанием понять природу ума, преодолеть страдание, достичь просветления. Но их ум слишком привязан к отвлеченным идеям. Слова и концепции становятся еще одним слоем, который закрывает от них прямое восприятие реальности.

Провокация в виде грубого сравнения и намеренно неприглаженного упрека призвана стать «холодными душем», вырвать ученика из мира абстракций и вернуть в непосредственное переживание настоящего момента.

Похожим образом действовал древнегреческий философ-киник Диоген (и в целом последователи кинической философии), когда демонстративно оскорблял собственных сограждан. Самого Диогена те называли собакой — возможно, из-за привычки «облаивать» (осыпать насмешками) проходящих мимо, а возможно, из-за образа жизни. Однако сам Диоген толковал это оскорбительное прозвище по-своему: как противопоставление более прямодушного и бесхитростного животного начала — лицемерному человеческому.

Михаил Гаспаров о греческом наследии в русских словахФрагмент из книги «Занимательная Греция»В обоих случаях словесная провокация, да еще с использованием простых, бесхитростных слов становится антидотом против пустой учености, способом вернуть человека к простоте восприятия. В разных философских школах и традициях возникала одна и та же мысль: вежливость, приличия, риторические приемы затуманивают суть. Ученый язык становится интеллектуальной уловкой, а грубость — естественным оружием против нее.

Еще на

эту тему

Запретные слова: что думают лингвисты о нецензурной лексике как части русского языка

В издательстве МИФ вышла научно-популярная книга двух докторов филологических наук

Валерий Шульгинов: «Вежливость заворачивает опасные речевые акты в обертку хороших манер»

Опрос Грамоты: что волнует русистов сегодня?

Как сказать то, что думаешь, и не обидеть?

Лекция кандидата филологических наук Левона Николаевича Саакяна