Как словарные пометы помогают лучше узнать «характер» слова

Открывая словарь в поисках нужного слова, мы часто видим не только толкование или, например, сведения об ударении, но и помету, одну или несколько: разг., книж., сниж., спец., неодобрит., шутл. Какие бывают пометы, насколько они универсальны и как на них влияют языковая политика, общественные настроения и личные убеждения составителей словарей?

Что такое помета

Согласно одному из определений, словарная помета — «эксплицированное во вводной части словаря собственно лексикографическое средство (обычно в форме сокращенного слова или словосочетания), с помощью которого читателю сообщается, что соответствующая языковая единица (или языковое явление) относится к определенной совокупности однородных в каком-либо отношении единиц или явлений»1. Другими словами, помета в лексикографии — это единица метаязыка: специальное указание на один из признаков слова или на то, чем отличается сфера его употребления от сферы употребления других лексических единиц, которые представлены в словаре.

Пометы сегодня можно встретить практически в любом словаре: и в орфографическом, и в словаре иностранных слов. Особенно часто они используются в толковых одноязычных словарях и в специализированных орфоэпических словарях. В двуязычном словаре они могут использоваться в разной степени в зависимости от того, какие задачи ставят перед собой их авторы. Поскольку обычно пометы записываются сокращенно для экономии места, в словаре всегда приводится список используемых помет с расшифровкой. Правда, даже если мы знаем, что разг. — это разговорное, мы не всегда можем с уверенностью сказать, что имеется в виду под этой характеристикой.

Классификация помет

Не существует единого стандартного перечня помет, на который бы ориентировались все без исключения составители словарей, причем унификация терминологии отсутствует и в российской, и в зарубежной лексикографии. Сложность унификации связана с тем, что пометы содержат информацию разного типа: они могут указывать на стилистическую принадлежность слова, профессиональную сферу, сферу распространения, историческую перспективу, отражать степень сниженности, а также грамматические характеристики и соответствие строгой норме.

Пометы можно, к примеру, разделить на группы следующим образом2:

- грамматические (несов. — несовершенный вид, прош. — прошедшее время, перех. — переходный глагол, кратк. ф. — краткая форма);

- лексические (о человеке, о транспорте — указывается, к кому или чему может относиться слово);

- семантические (перен. — переносное значение);

- функционально-стилевые, в том числе указыващие на тут область, где слово функционирует как термин (газетн. — газетное, офиц. — официальное, спец. — специальное, хим. — из области химии);

- стилистические (разг. — разговорное, прост. — просторечное, высок. — высокий стиль);

- эмоционально-экспрессивные (ирон. — ироничное, шутл. — шутливое, неодобрит. — неодобрительное, презр. — презрительное, почтит. — почтительное);

- хронологические (устар. — устарелое, истор. — историческое, нов. — новое, младш. — младшая норма);

- статистические (редко, реже, обычно, малоупотр. — малоупотребительное);

- запретительные (не употр. — не употребляется; не рек. — не рекомендуется);

- ограничительные (только несов. — только несовершенный вид).

В некоторых случаях пометы соотносятся с некоторой шкалой сниженности слова и допустимости его в разных ситуациях: сниж., груб., груб.-прост., неприл., неценз.

С пометами сов. и несов., которые указывают на совершенный и несовершенный вид глагола, связана забавная история. Однажды автору четырехтомного толкового словаря русского языка3 Дмитрию Николаевичу Ушакову пришлось беседовать с цензором, объясняя смысл этих двух помет:

— Дмитрий Николаевич, что это у вас в словаре одни слова — советские, а другие — несоветские?

— Как так?

— Да вот, смотрите: «взять» — сов., а «брать» — несов.

Видимо, цензор привык видеть сокращение сов. от советский в составе разных аббревиатур.

Читателю словаря может быть трудно разобраться, чем отличаются похожие друг на друга пометы, поэтому составители стараются разобрать сложные случаи в предисловии. Например, в новом «Большом словаре ударений русского языка» описана разница между двумя запретительными пометами:

- не рек. (не рекомендуется) — маркирует нелитературные варианты, которые либо соответствуют наметившимся тенденциям изменения акцентологических норм и уже встречаются иногда в речи образованных людей — маня́щий (! не рек. ма́нящий), звони́т (! не рек. зво́нит), либо устарели, но еще недавно считались нормативными и изредка все еще употребляются в звучащей речи, напр.: задёшево (! не рек. за́дешево), микроволно́вый (! не рек. микрово́лновый);

- неправ. (неправильно) — указывает на нелитературный характер произношения варианта, у которого на данный момент нет перспектив стать нормативным либо в силу его просторечности: ско́рости (! неправ. скоростя́), аге́нтство (! неправ. а́гентство), либо по причине устарелости: алфави́тный (! неправ. алфа́витный); анони́м (! неправ. ано́ним).

Кроме того, в этом словаре есть особые развернутые пометы, больше напоминающие примечания, например: в художественной литературе возможно устарелое ударение (вальдшне́п вместо ва́льдшнеп); в народно-поэтических текстах и стилизации под них возможно де́вица вместо деви́ца; в профессиональной речи возможно компа́с вместо ко́мпас.

По поводу последней пометы авторы замечают, что таких слов у них в словаре меньше, чем во многих других, потому что, по их мнению, в категорию профессионализмов нередко ошибочно попадают просторечия. Проблема заключается в том, что разные исследователи понимают просторечия по-разному, а при отсутствии общепризнанного определения одно и то же слово получает неодинаковые пометы в разных словарях.

Пометы как отражение языковой политики

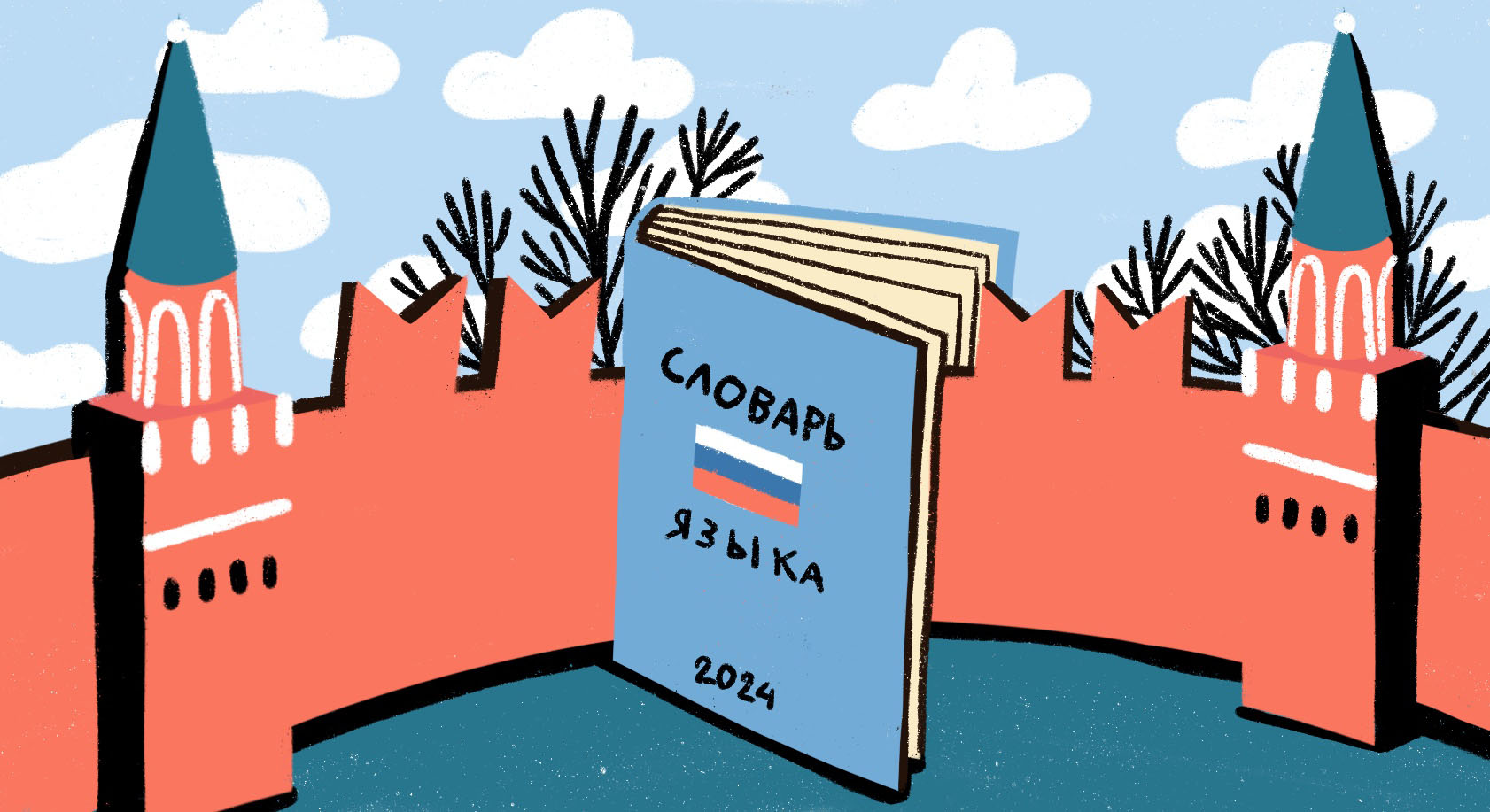

Специалисты обратили внимание на то, что «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», который разработал Санкт-Петербургский государственный университет, фактически представляет собой несколько переработанный «Большой толковый словарь русского языка» (БТС) под редакцией Сергея Кузнецова, словник которого был сокращен в соответствии с задачами нового словаря. Помимо словника, одно из самых заметных изменений касается помет: авторы ввели новую помету — только СМИ, реклама и худож. лит-ра. Имеется в виду, что слово с такой пометой допустимо не во всех сферах функционирования русского языка как государственного, а только в некоторых. Во многих случаях эта новая помета появляется там, где в БТС была помета разг.

Например, толкование третьего значения глагола болеть (за кого-что) в двух словарях полностью совпадает: «Будучи болельщиком какой-л. команды, остро переживать ее успехи и неудачи». Разница сводится к пометам: в БТС это разговорное слово, в словаре государственного языка стоит помета только СМИ, реклама и худож. лит-ра. При этом производное существительное болельщик никаких ограничений по сфере употребления в словаре государственного языка не имеет.

Русский язык как государственный: что означает этот статусКогда средство общения становится символом страны и национальным достояниемНе все лексикографы считают решение о введении новой пометы оправданным, поскольку оно не способствует формированию единой системы. Кроме того, художественная литература не входит в число тех сфер функционирования русского языка, которые подпадают под действие Статьи 3 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», поэтому не совсем понятно, зачем ее упоминать в обсуждаемой помете. Очевидно, что в художественной литературе широко употребляются слова, вообще не включенные в словарь государственного языка.

Русский язык как государственный: что означает этот статусКогда средство общения становится символом страны и национальным достояниемНе все лексикографы считают решение о введении новой пометы оправданным, поскольку оно не способствует формированию единой системы. Кроме того, художественная литература не входит в число тех сфер функционирования русского языка, которые подпадают под действие Статьи 3 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», поэтому не совсем понятно, зачем ее упоминать в обсуждаемой помете. Очевидно, что в художественной литературе широко употребляются слова, вообще не включенные в словарь государственного языка.

Во многих случаях пометы в словарях следует рассматривать не только как указание на функционально-стилистические свойства слова, но и как свидетельство идеологических, социальных и культурных установок авторов или эпохи. Так, в словаре Ушакова в качестве стилистически нейтрального значения слова дворец приведено только то, которое сформировалось в советское время: ‘большое здание, обычно выделяющееся своей архитектурой и использованное для общественных целей’ (дворец искусств, дворец труда). При этом первое значение — ‘здание, служащее местом постоянного пребывания царствующих владетельных лиц или главы государства’ — снабжено пометами дореволюц. (дореволюционное) и загр. (заграничное), чтобы обозначить это явление как чуждое трудовому народу.

Лингвисту Михаилу Викторовичу Панову тоже приходилось воевать с цензорами: «Цензор запретил слово любовница. Вон его из словаря! Потому что, объяснил уполномоченный, это слово старого быта и не нужно советскому человеку. А словарь должен оберегать нравственную чистоту нашего общества. Сошлись на компромиссе: слово появилось в словаре, но с пометой устар., то есть устарелое»4.

Система в развитии

В современном русском языке сосуществуют разнонаправленные тенденции стилистических изменений: с одной стороны, стилистический статус сниженной лексики повышается и она становится нейтральной, с другой — статус некоторых нейтральных и разговорных слов понижается5. Отдельные областные слова становятся просторечными или разговорными, а книжное слово может стать нейтральным: например, глагол драпироваться в словаре Ушакова имеет помету книжн., а в БТС не снабжен никакими пометами. В некоторых случаях можно увидеть спорные решения в пределах одного словаря. Скажем, в академическом орфографическом ресурсе «Академос» неологизм обочечник имеет помету сниж., тогда как у слова опохмел такой пометы нет.

Русская разговорная речь: как мы общаемся в обычной жизниНизкий стиль или вариант нормы?Лингвист Анна Пестова отмечает разнобой в маркировании таких категорий слов, как феминитивы (для обозначения профессий) и наименования людей с разными заболеваниями6. Словари относительно единодушны в том, что слова директорша и директриса — разговорные. При этом слово адвокатша во многих словарях отсутствует, а в «Академическом толковом словаре русского языка» помечено как просторечное. «Не вполне понятно, по какой причине директорша оказывается выше на стилистической шкале, чем адвокатша, — по причине меньшей употребительности и, следовательно, привычности или по какой-либо еще», — считает лингвист. Мы пока не знаем, попадут ли в словари слова вроде адвокатка и адвокатесса, и если да, то какую стилистическую характеристику они получат. Из вариантов авторша, авторка и авторесса описан только первый — в «Большом академическом словаре» с пометой разг.

Русская разговорная речь: как мы общаемся в обычной жизниНизкий стиль или вариант нормы?Лингвист Анна Пестова отмечает разнобой в маркировании таких категорий слов, как феминитивы (для обозначения профессий) и наименования людей с разными заболеваниями6. Словари относительно единодушны в том, что слова директорша и директриса — разговорные. При этом слово адвокатша во многих словарях отсутствует, а в «Академическом толковом словаре русского языка» помечено как просторечное. «Не вполне понятно, по какой причине директорша оказывается выше на стилистической шкале, чем адвокатша, — по причине меньшей употребительности и, следовательно, привычности или по какой-либо еще», — считает лингвист. Мы пока не знаем, попадут ли в словари слова вроде адвокатка и адвокатесса, и если да, то какую стилистическую характеристику они получат. Из вариантов авторша, авторка и авторесса описан только первый — в «Большом академическом словаре» с пометой разг.

На изменение стилистических свойств слова влияют разнообразные факторы: увеличение частоты его употребления, изменения в семантике, утрата связи с определенной социальной средой, в которой оно изначально использовалось. Словари не всегда успевают за этими изменениями. Например, в современных словарях отсутствуют пометы у слов вроде инвалид и слепой. Но на восприятие этих слов, несомненно, влияет их частое появление в контекстах оскорбления. Так что в будущем пометы могут появиться: уже сейчас многие говорящие стараются не использовать эти слова и предпочитают более корректные выражения, такие как человек с инвалидностью, незрячий.

Еще на

эту тему

Как лучше описывать разговорную лексику в словарях

Лингвисты обсуждают проблемы лексикографического представления диалектизмов, регионализмов, феминитивов и «жестовых» слов

Функциональные стили речи: уместность, возведенная в правило

Выбор стиля речи обусловлен целью и задачами общения

Словари не согласны друг с другом

Как разобраться, кто прав