Страсти вокруг нормы

Что нужно, чтобы языковое явление получило статус нормативного? Почему лингвистов подозревают в безволии? Как от борьбы против любых новшеств наивные носители языка перешли к требованию узаконить собственные представления о правильном? О том, что именно общество одобряет и порицает, когда речь идет о нормах, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Светлана Друговейко-Должанская рассказала в лекции «Наивный носитель языка и его бесценное мнение о норме». Грамота подготовила конспект этой лекции.

Наивные и искушенные

Выражение «наивный носитель языка» здесь употребляется исключительно в терминологическом смысле и означает «любой нелингвист». Он может быть даже филологом, но его лингвистических знаний и способности размышлять над явлениями языка недостаточно, чтобы делать выводы.

Однажды я попросила в магазине крем «Ворожея́». Продавщица, педалируя каждый звук, ответила: «Наверное, вам нужен крэм “Вороже́я”?» Она была уверена, что я совершаю языковую ошибку.

Всякому человеку свойственно считать, что «говорить правильно» — это «говорить как я». Всё непривычное и новое мы немедленно записываем в неправильное.

Как пишет Максим Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва»1, лингвист отличается от других тем, что выносит личное отношение к языковому явлению за скобки, старается понять и изучить даже то, что ему не нравится и идет вразрез с его личным вкусом и предпочтениями. Он пытается понять, как и почему это явление возникло, есть ли у него шансы когда-нибудь стать частью нормы.

Идеал языка

Определений того, что такое норма, существует множество. Славист Арто Мустайоки писал2 о том, что можно выделить разные нормы в зависимости от того, кто их определяет. Так, сосуществуют кодифицированная официальная норма (та, которая фиксируется в грамматиках и нормативных словарях, которой обучают в школе) и коллективная норма (то, что считает правильным языковой коллектив).

Кодифицированная официальная норма — это тот русский язык, который фиксируется в грамматиках и нормативных словарях, тот язык, которому обучают в школе.

Строго говоря, кодифицированная официальная норма представляет собой идеал языка, на котором фактически никто не говорит. Чтобы признать то или иное явление нормативным, необходимо, чтобы оно соответствовало трем условиям:

- языковая единица регулярна, воспроизводима, частотна;

- явление соответствует возможностям системы языка (с учетом ее исторической перестройки);

- явление получило общественное одобрение.

Кто должен его одобрить? Языковой коллектив в целом, образованные носители языка, носители элитарной языковой культуры или, к примеру, кодификаторы. Общественное одобрение — самый спорный признак нормы.

Сдвиг нормы

Если спросить в непрофессиональной аудитории, какой глагол звучит более естественно, сподвигнуть или подвигнуть, приставочный глагол выберут более 90%. При этом ни в одном академическом словаре глагола сподвигнуть нет (он недавно появился лишь в орфографическом). Профессиональное сообщество в оценке этого слова колеблется: ответы лингвистов на Грамоте отличаются друг от друга. В одних написано, что слово сподвигло отсутствует в литературном языке, в других — что такое слово существует.

Анализ текстов показывает, что глагол сподвигнуть появился и стал регулярно употребляться в русском языке только 30 лет назад. Ранее он существовал в древнерусском и церковнославянском, но с другим значением, потом на столетия исчез и снова появился в конце XX века. Значит ли это, что глагол сподвигнуть не нормативен? Конечно же нет. Он регулярно встречается, соответствует возможностям системы языка и общественно одобряем. Он стал частью коллективной нормы, однако пока что не вошел в рамки нормы кодифицированной.

Сдвиг нормы провоцируется прежде всего массовым отклонением от нее, то есть узусом — общепринятым стихийно сложившимся употреблением языковой единицы.

Закрепление узуального явления языка в качестве нормативного непредсказуемо. В 1921 году журналист Аркадий Горнфельд3 говорил, что лет 25 лет назад, то есть в конце XIX века, слово открытка казалось ему «типичным и препротивным созданием одесского наречья, а теперь его употребляют все, и оно действительно потеряло былой привкус прошлой уличной бойкости». А в XXI веке такая оценка кажется удивительной и мало кто вспомнит, что это слово возникло из словосочетания открытое письмо.

Давай до свидания! Когда «пока» стало этикетной формулойИ чем это слово страшно возмущало Корнея ЧуковскогоУ слова кофе есть все шансы стать существительным среднего рода не только потому, что его часто употребляют в среднем роде, но и потому, что фактически все несклоняемые заимствованные слова, оканчивающиеся на о и е, в русском языке относятся к категории среднего рода. А вот шансов стать существительным женского рода у кофе нет.

Давай до свидания! Когда «пока» стало этикетной формулойИ чем это слово страшно возмущало Корнея ЧуковскогоУ слова кофе есть все шансы стать существительным среднего рода не только потому, что его часто употребляют в среднем роде, но и потому, что фактически все несклоняемые заимствованные слова, оканчивающиеся на о и е, в русском языке относятся к категории среднего рода. А вот шансов стать существительным женского рода у кофе нет.

Слово довлеть ныне употребляют исключительно в значении ‘господствовать, тяготеть над кем-либо, чем-либо’, хотя не всем лингвистам это нравится. В этом они сходятся с наивными носителями языка, отрицая тот факт, что норма изменилась.

В эпоху Даля никто и не подозревал, что у глагола довлеть может быть иное значение, кроме как ‘быть достаточным’ и ‘удовлетворять’. В начале 1930-х годов Дмитрий Ушаков упомянул о том, что с недавних пор стало встречаться неправильное употребление этого слова в значении ‘тяготеть над кем-нибудь или иметь преимущественное значение среди чего-нибудь’, возможно по созвучию со словом давление. В конце XX — начале XXI века словари Кузнецова (1998) и Ожегова и Шведовой (2006) дают глагол довлеть в двух значениях: 1. Устар. книжн. Быть достаточным, удовлетворять. 2. Господствовать, тяготеть над кем-л., чем-л. В словаре Кузнецова второе значение сопровождается пометой разг.

Народ против

Нынешние тенденции наследуют советским традициям, главная из которых — борьба за чистоту языка. Евгения Басовская4 подробно описала все лингвистические споры, которые велись на страницах советской прессы. В начале 1980-х годов многие читатели по-прежнему требовали от специалистов борьбы за чистоту языка. Но если в начале ХХ века наивные носители языка обращались к лингвистам с запросом: «Покажите нам норму, и мы будем следовать ей», то к концу XX века ситуация кардинально изменилась.

Первым ярким проявлением этой перемены стало общественное обсуждение проекта новой редакции «Свода правил русской орфографии и пунктуации» в 1999 году.

Было ясно, что орфографические правила 1956 года несколько устарели, поэтому кодификаторы создали проект, который они отказывались называть проектом реформы. Речь шла лишь о корректировке некоторых правил.

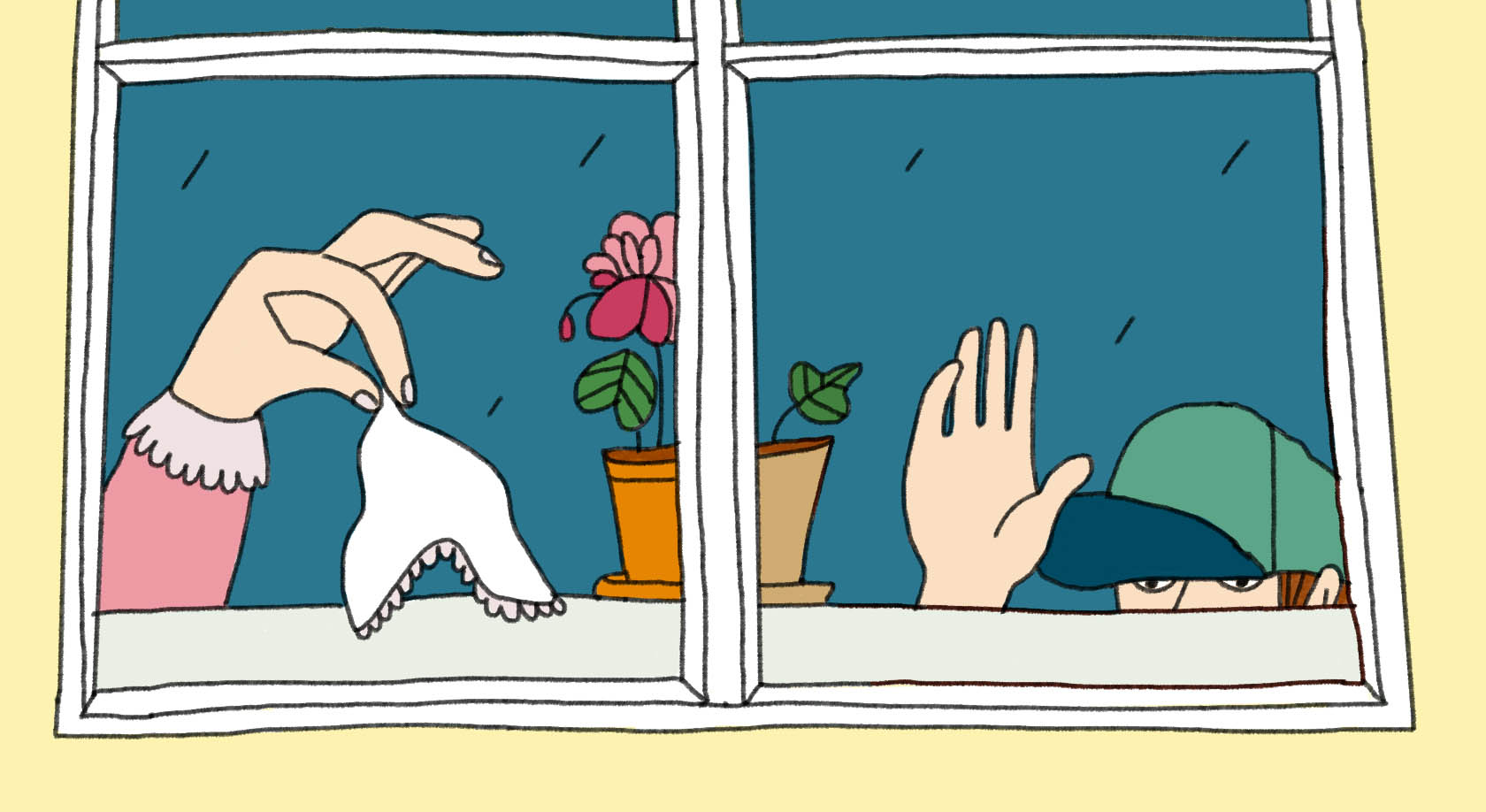

Этой оговорки оказалось недостаточно, чтобы остановить накал публицистических страстей, которым сопровождалось обсуждение ожидаемых новшеств, самым радикальным из которых было предложение писать слова брошюра и парашют через у.

В то время часто проводись уличные опросы. Людей спрашивали о том, как они относятся к написаниям брошура, парашут и к тому, что жареная картошка будет всегда писаться с одной н. Народ был категорически против. Впервые прозвучал тезис о том, что в порче языка виноваты филологи.

В 2006 году вышел полный академический справочник правил орфографии и пунктуации; в нем были внесены некоторые изменения в правила, но об этом не оповещали в прессе.

Всё позволено?

В 2009 году Министерство образования и науки выпустило список из четырех словарей, которые с 1 сентября были объявлены содержащими безусловные нормы русского языка как государственного. В него вошли орфографический и орфоэпический словари, грамматический словарь Зализняка и фразеологический словарь. Предполагалось, что этот список будет расширяться.

Эта новость вызвала острую реакцию. Вот типичные примеры газетных заголовков того времени, в которых отражена эта тема: «Скоро все до́центы будут пить горячее кофе»; «Введение новых правил русского языка сделано в угоду неграмотности, считают специалисты»; «Общественная палата якобы заявила, что осталось легализовать мат».

День борьбы с ненормативной лексикой: можно ли обойтись без мата?Обсценная лексика есть во всех языках, но в русском она сильнее табуированаСкладывалось впечатление, что журналисты впервые в жизни заглянули в словарь и узнали, что слово кофе в разговорной речи бывает среднего рода, а в слове договор возможно другое ударение. Авторы публикаций были уверены, что правильно говорят именно они: всё, что в словарях противоречит их представлению о норме, — это нечто новое и, разумеется, ошибочное.

День борьбы с ненормативной лексикой: можно ли обойтись без мата?Обсценная лексика есть во всех языках, но в русском она сильнее табуированаСкладывалось впечатление, что журналисты впервые в жизни заглянули в словарь и узнали, что слово кофе в разговорной речи бывает среднего рода, а в слове договор возможно другое ударение. Авторы публикаций были уверены, что правильно говорят именно они: всё, что в словарях противоречит их представлению о норме, — это нечто новое и, разумеется, ошибочное.

Развернулась кампания в защиту мужского рода слова кофе. Из статей в прессе складывалась такая картина: «Раньше с языком всё было в порядке. Все говорили и писали грамотно, а в словарях были только черный кофе и догово́р. Потом грамотность упала; на поводу у безграмотных людей пошли безвольные лингвисты, которые норму расшатали, зафиксировав в словарях черное кофе и до́говор. А потом безграмотные чиновники узаконили безграмотные словари».

Так случилось, что владение языковыми нормами, главным образом нормами правописания, в глазах наивного носителя языка оказалось возведено в ранг едва ли не нравственной категории.

Сегодня человеку, который неграмотно пишет и говорит, отказывают не только в праве считаться образованным и умным, но и в праве высказывать свое мнение. Особенно это видно в интернет-дискуссиях. Появляется огромное количество списков «невыносимо отвратительных слов», например список писателя Андрея Аствацатурова. Он составил его вместе с читателями своего блога и внес в него все слова и выражения, которые кому-то по разным причинам не нравятся.

Кодификация и чувства

Когда наивные носители языка поругивали лингвистов за то, что те фиксируют неправильные правила, это был лишь первый этап. На следующем этапе лингвисты-кодификаторы настолько утратили авторитет, что диктуемые ими нормы стали признаваться не только не соответствующими общественным представлениям, но и «калечащими язык».

Носители нутром чувствуют, как надо сказать, а от кодификаторов требуют узаконить эти чувства в виде норм и правил, то есть их кодифицировать.

В интернете появились петиции с требованиями изменить нормы и правила так, чтобы они устраивали носителей языка.

Например, в 2016 году жители карельских городов Лахденпохья и Сортавала требовали запретить склонять названия своих населенных пунктов. Затем к ним присоединились жители Ленинградской области, которые «устали терпеть невежественные и уродующие русский язык» склонения таких населенных пунктов, как Купчино, Колпино, Мурино, Токсово, Репино, Волосово. В этот список попало и Тосно, хотя это совершенно другая парадигма.

Авторы петиции заявляли: «Ученые диктуют нам правила и нормы, которые не имеют никакой связи с реальностью! Требуем на законодательном уровне раз и навсегда решить спор в пользу жителей Купчино, Колпино, Мурино, Тосно и всех остальных городов, объединенных этой нелепой проблемой». Комментарии тех, кто присоединился к этим петициям, и вовсе поражают воображение: «Не терплю безграмотность и эволюцию русского языка», «Они комментируют это якобы изменениями в правилах в 90-х, внесенными некием проходимцем по фамилии Зализняк», «Мне больше нравится не склоняя. Мое лингвистическое нутро так чувствует».

Многим лингвистам гораздо больше нравится подход, допускающий варианты нормы.

Пусть будут и мой кофе, и мое кофе. Но важно понимать, чем говорящему грозит выбор одного из вариантов: в первом случае его сочтут носителем элитарной языковой нормы, во втором — «интеллигентом в первом поколении». Как писал упомянутый выше Аркадий Горнфельд, «так неизбежно мы колеблемся между ощущением, что слово отвратительно, и сознанием, что оно неотвратимо».

Еще на

эту тему

Как разное понимание языковой нормы приводит к коммуникативным неудачам

Выступление научного консультанта Грамоты Владимира Пахомова на конференции «Медиатекст: векторы развития и перспективы изучения»

Ева Даласкина против русской орфографии

Какие типы ошибок встречаются в Тотальном диктанте чаще всего

Реформы русской орфографии

Как Петр I и большевики с буквами воевали