Язык и пространство: что находится в центре мира?

Ориентация говорящего в мире устроена по-разному в разных культурах. В языках среднеевропейского типа человек находится в центре, а окружающее пространство описывается по отношению к нему через категории «слева» и «справа», «сзади» и «спереди». Но это далеко не единственный способ говорить о том, что нас окружает, засвидетельствованный в языках мира. О некоторых других ориентирах рассказывает лингвист Валерий Шульгинов.

К востоку от входа

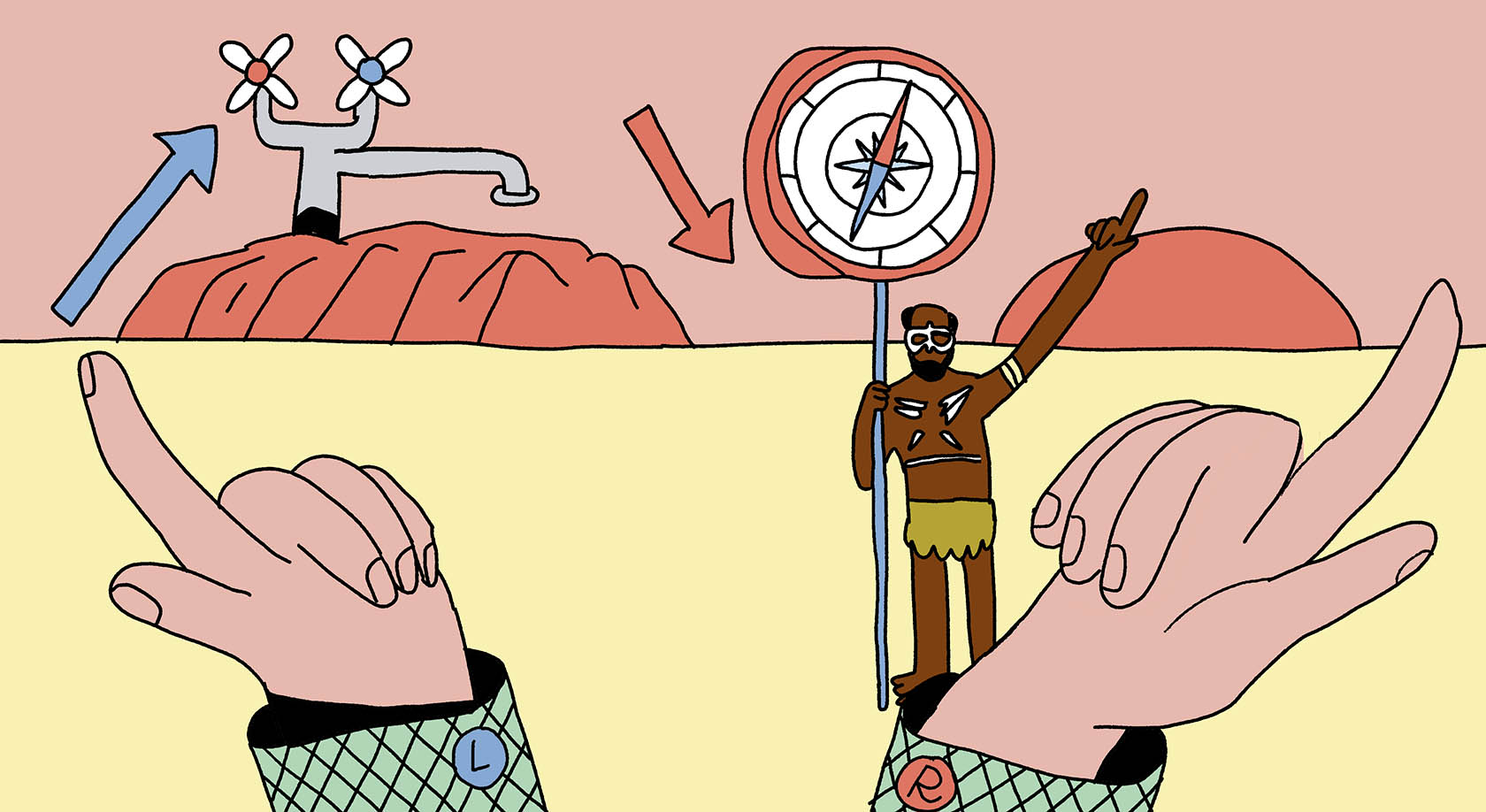

Носители русского языка воспринимают указания на «право» и «лево» относительно говорящего как основной способ пространственной ориентации. Такой способ называется эгоцентрическим. Как еще можно описывать пространство?

Австралийская народность гуугу йимитирр подарила миру слово kangaroo (кенгуру). Однако носители этого языка знамениты еще и тем, что хорошо ориентируются на местности, потому что в их языке используется специфический способ ориентации — по сторонам света.

Впервые эту особенность отметил британский лингвист и когнитивист Стивен Левинсон во время полевых исследований в Австралии. Однажды информант по имени Роджер дал ему подробные указания, где найти замороженную рыбу в магазине, отметив: «здесь, с этой стороны», и сопроводив слова взмахом руки, указывающим направление. Левинсон, как носитель эгоцентрической системы, истолковал это движение как «справа от входа», однако, добравшись до магазина, обнаружил, что рыба продается слева от входа.

Оказалось, что Роджер указывал не направо, а на северо-восток, ожидая, что собеседник будет искать рыбу в северо-восточной части магазина.

Способ ориентации, при котором объекты описываются относительно других точек в системе координат окружающей среды, а не по отношению к самому говорящему, называется аллоцентрическим (от греч. allos ‘другой, иной’). Носитель подобной системы создает мысленную карту пространства, позволяющую прокладывать маршруты вне зависимости от собственного положения.

Левинсон провел ряд экспериментов и выяснил, что тип языковой ориентации может влиять на действия. Например, если перед носителями гуугу йимитирр (аллоцентрический тип) и нидерландского языка (эгоцентрический тип) выложить цветные фигурки в определенном порядке, затем развернуть участников на 180 градусов и попросить их воспроизвести прежнюю последовательность, результаты будут различаться. Носитель аллоцентрической системы сохранит ориентацию фигур относительно сторон света, расположив их зеркально к исходному порядку, тогда как носитель эгоцентрической системы выстроит их слева направо, то есть в обратном порядке.

Вниз по реке

Ориентация по сторонам света встречается во многих языках мира; один из наиболее ярких примеров — китайский язык. В топонимике Китая пространственная картина мира закреплена непосредственно в названиях городов: Пекин буквально переводится как «северная столица» (北 běi ‘север’, 京 jīng ‘столица’), Нанкин — «южная столица», название провинции Шаньдун состоит из иероглифов 山 shān ‘гора’ и 东 dōng ‘восток’, а Сиань — сочетание 西 xī ‘запад’ и 安 ān ‘покой, мир’. Однако на этом разнообразие систем ориентации не заканчивается.

Однажды Стивен Левинсон и его жена Пенелопа Браун, также лингвист и антрополог, сопровождали женщину из народа цельталь — коренного индейского населения, проживающего в горных районах Мексики — в соседний город для визита к врачу. В доме, где они остановились, были установлены краны с горячей и холодной водой. Женщина спросила мужа, какой из кранов подает горячую воду. Вместо того, чтобы задать привычный для носителя русского или английского языка вопрос: «Горячий кран справа или слева?», она поинтересовалась, находится ли этот кран ta ajk’ol — то есть «в гору». Оказалось, что в системе ориентации цельталей учитываются особенности окружающего рельефа, при этом, даже находясь в помещении, они могут понять, какая его сторона расположена выше.

Цельтали используют горную ориентацию и для описания времени: прошлое находится «вверх по склону», а будущее — «вниз».

Помимо сторон света и рельефа, ориентирами могут служить гидронимы. Лингвист и антрополог Калеб Эверетт обнаружил, что в районе Амазонии, где он провел немалую часть своей жизни, носители языка каринтиан описывают расположение городов и деревень терминами pra cima (‘вверх по реке’) и pra baixo (‘вниз по реке’), даже если находятся далеко от реки. При этом такая система координат применяется только для больших пространств: никто не скажет, что вилка лежит pra cima или pra baixo от тарелки. Подобная ориентация встречается не только в Южной Америке. Якутские термины для севера и юга имеют схожую этимологию: аллара — ‘вниз по реке, по течению’, «на север»; уоса (уса) происходит от тюркского корня и означает ‘высота’, ‘глубь’, ‘вершина’, ‘верховье’, а также ‘юг’. В данном случае стороны света совпадают с направлением течения реки Лена, которая стала основным ориентиром для пространственного мышления.

От подножия к вершине

Одна из наиболее ярких языковых универсалий — тенденция осмысливать время через пространственные метафоры. В языке цельталь время воспринимается как поток, стекающий с вершины горы, но подобная горная метафора — далеко не единственная. Калеб Эверетт в книге «Мириады языков: почему мы говорим и думаем по-разному» описывает аллоцентрическую систему ориентации у народа юпно, проживающего в Новой Гвинее. Для носителей этого языка время течет в направлении, противоположном цельталь: не с вершины горы вниз, а от подножия горы к вершине. Примечательно, что в этой метафоре говорящий не учитывается.

Носители русского языка воспринимают прошлое как расположенное сзади, а будущее — впереди; рассказывая о прошлом, они сопровождают речь взмахом руки за спину, а о будущем — жестом вперед, слегка наклоняясь к собеседнику.

У юпно направление жеста определяется рельефом. Если человек стоит лицом к вершине, говоря о завтрашнем дне, он укажет вперед; если же обращен к склону, то жест будет направлен за спину, то есть в сторону вершины.

Носители китайского языка используют вертикальные жесты для выражения временных отношений: говоря о вчерашнем дне, они указывают вверх, а о завтрашнем — вниз. Это связано с особенностями языковых форм. Например, выражение 上周 (shàng zhōu) буквально означает «верхняя неделя» или «неделя сверху»; оно используется для обозначения прошлой недели, воспринимаемой как находящаяся «выше» текущей. Соответственно, 下周 (xià zhōu) — «нижняя неделя» или «неделя снизу» — обозначает следующую неделю, понимаемую как расположенную «ниже» по отношению к настоящему времени.

Еще один показательный эксперимент связан с тем, как испытуемые раскладывают перед собой картинки «рассвет», «день» и «закат» в хронологическом порядке.

Носители русского языка обычно выстраивают их слева направо, воспроизводя привычную временную последовательность. В то же время носители австралийского языка куук таайорре размещают изображения на первый взгляд произвольно: иногда слева направо, иногда справа налево, а иногда даже вертикально. Но в их действиях есть логика — они ориентируются по сторонам света и учитывают движение солнца по небу, выкладывая картинки с востока на запад.

Язык — это диктатор?

Разнообразие представлений о времени и пространстве подводит нас к двум выводам. Во-первых, привычная нам картина мира не является универсальной — многое определяется тем, в каком природном и культурном ландшафте формировались язык и общество. Можно предположить, что возникновение эгоцентрических систем ориентации связано прежде всего с расселением людей на обширных территориях, где топоним или тип рельефа уже не могут служить надежными ориентирами. Для ориентации по сторонам света требуется, чтобы движение солнца по небосводу было доступно для наблюдения, что характерно преимущественно для экваториальных и субэкваториальных регионов.

Как философы пытались создать идеальные языкиПродуманные, точные — но абсолютно непригодные для общенияВо-вторых, у лингвистов большее шестидесяти лет назад возник вопрос, который волнует их до сих пор: способен ли язык диктовать нам восприятие мира? Я склонен ответить на него отрицательно, и пусть эта статья послужит тому подтверждением: хотя русский язык предлагает эгоцентрическую систему ориентации в пространстве, мы вполне можем ориентироваться и по сторонам света. Легко представить себе ситуацию, в которой, говоря о будущем, русскоговорящий человек указывает на горную вершину, как это делают носители языка юпно. Человеческое мышление отличается гибкостью: язык задает направление мысли, но вряд ли способен жестко ее ограничивать.

Как философы пытались создать идеальные языкиПродуманные, точные — но абсолютно непригодные для общенияВо-вторых, у лингвистов большее шестидесяти лет назад возник вопрос, который волнует их до сих пор: способен ли язык диктовать нам восприятие мира? Я склонен ответить на него отрицательно, и пусть эта статья послужит тому подтверждением: хотя русский язык предлагает эгоцентрическую систему ориентации в пространстве, мы вполне можем ориентироваться и по сторонам света. Легко представить себе ситуацию, в которой, говоря о будущем, русскоговорящий человек указывает на горную вершину, как это делают носители языка юпно. Человеческое мышление отличается гибкостью: язык задает направление мысли, но вряд ли способен жестко ее ограничивать.

Еще на

эту тему

Язык в большом городе: три способа адаптации к обстоятельствам

Лингвист Валерий Шульгинов — о родственных связях, чечиках и политкорректности

Почему языки такие разные

Пять современных книг о словах и смыслах

Лингвисты показали грамматическое разнообразие языков мира

Данные лингвистической науки помогают лучше понять развитие человека