Владимир Гиляровский, «король репортеров»

Владимир Гиляровский писал стихи, рассказы и очерки, общался с Чеховым и Горьким, был редактором газеты и самым известным москвоведом своего времени. В Музее Москвы открылась выставка, посвященная 170-летию со дня его рождения. О его бурной жизни и разнообразных занятиях Грамоте рассказал старший научный сотрудник Музея Москвы, историк Александр Афанасов.

Биографические подробности

Согласно официальным документам, Владимир Алексеевич Гиляровский родился в 1855 году, но семья и он сам утверждали, что это произошло в 1853-м. Из-за разницы в датах возникал вопрос о праздновании юбилеев, например, в 1953 году. Семья Гиляровского переехала в Вологду; там он в 1865 году поступил в гимназию, где учился довольно посредственно. Так и не получив полноценного образования, Владимир в 1871 году решил «пойти в народ».

Впоследствии, когда он захотел издавать детскую газету, это стало проблемой: департамент по печати требовал подтверждения его квалификации, и в результате выпуск газеты не был одобрен.

Гиляровский путешествовал, был бурлаком на Волге, работал актером в разных городах, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

Весной 1881 года он обосновался в Москве, где познакомился с легендарной личностью — опытным журналистом, основателем газеты «Московский листок» Николаем Ивановичем Пастуховым. Тот обучил Гиляровского основам журналистской профессии.

Газетное поприще

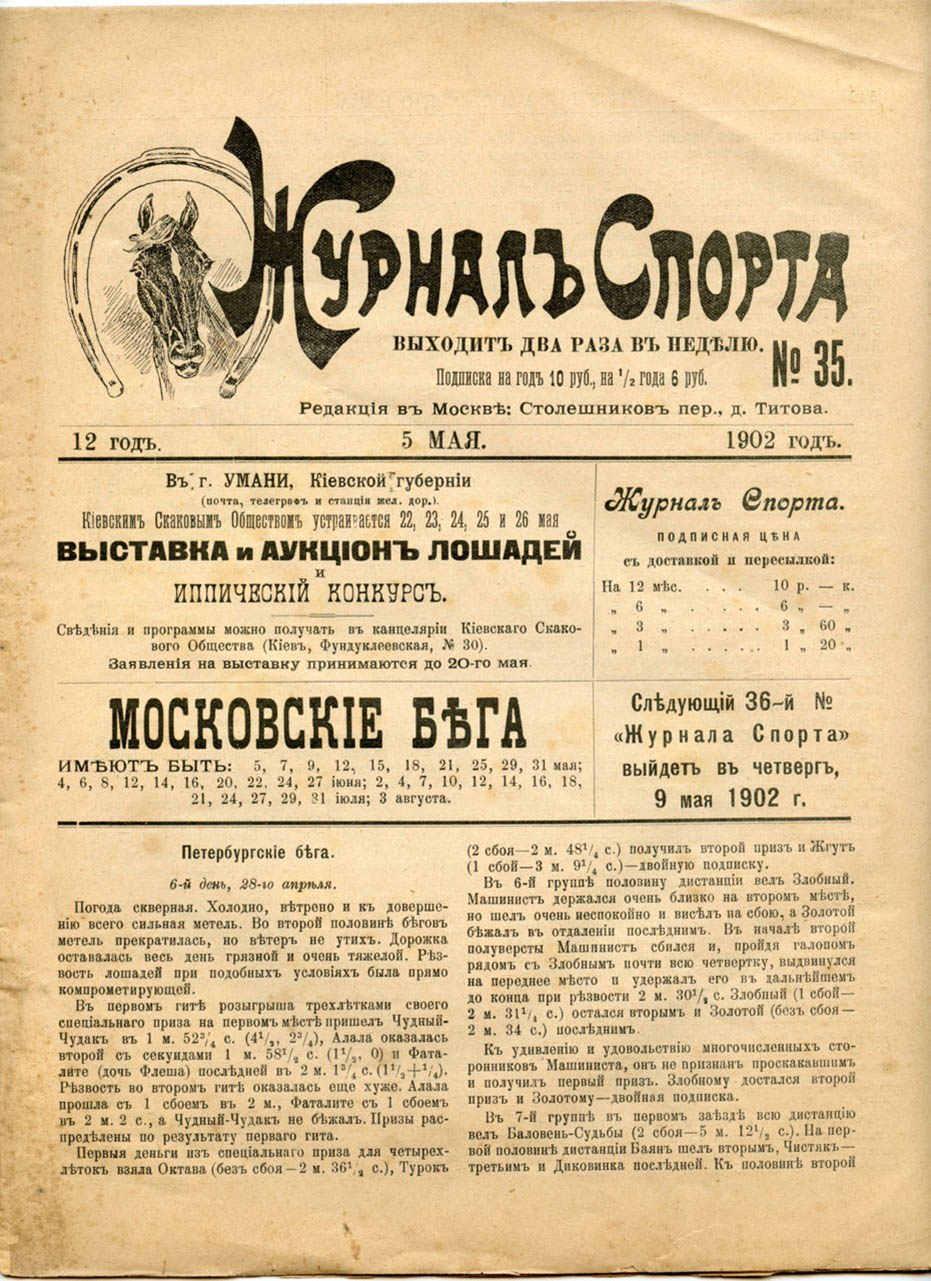

Гиляровский стал редактором и издателем своей собственной газеты, которая сначала называлась «Листок объявлений и спорта», а затем «Журнал спорта». Эта газета издавалась в течение пятнадцати лет, с 1891 по 1905 год, и была посвящена в первую очередь конному спорту и вопросам разведения лошадей.

Гиляровский организовал широкую сеть корреспондентов, которые работали в других городах и посылали информацию в Москву.

Некоторые из них были связаны с криминальным миром. Сеть обеспечивала обширную географию новостей: было налажено сообщение с Центральной Россией, южными и восточными регионами, а также с Ригой, Варшавой и европейскими странами.

О журналистской деятельности Гиляровского мы знаем недостаточно. Недавно был обнаружен ценный архив, который москвовед Филипп Смирнов передал нашему музею. Последние месяцы я разбирал этот архив, систематизировал и по возможности атрибутировал документы. Почерк Владимира Алексеевича очень сложен для расшифровки, особенно в личных записях, где он использовал сокращения. Однако датировка некоторых записей позволила понять их контекст и содержание.

Важная составляющая архива — записные книжки Гиляровского. Одна из них, особенно ценная, относится к 1888 году, когда он уже был известен как московский «король репортеров». В ней много записей о событиях того времени, но фамилии приводятся сокращенно, что затрудняет расшифровку.

В 1882 году произошла Кукуевская трагедия — из-за подмыва путей и недосмотра работников инженерной службы потерпел крушение поезд «Москва — Курск».

Гиляровский оперативно выехал на место происшествия, сделал несколько коротких репортажей и разослал телеграммы, информируя общество о трагедии.

В том же году в мае случился большой пожар на Морозовской фабрике в Орехово-Зуеве со множеством жертв. Гиляровский писал: «Желая узнать и проверить ранее добытые нами из уст посторонних и пострадавших фабричных известия, мы обратились с этой целью к местному надзирателю, старику, получающему жалованье от Морозовской фабрики, но от него получили полнейший отказ сообщить нам необходимые сведения. Не добившись ничего от блюстителя порядка, мы обратились к фабричному врачу. Но и этот последователь Эскулапа настолько пропитался тем же фабричным духом таинственности, что решительно отказался отвечать на наши вопросы». Тем не менее журналисту удалось поговорить с погорельцами и рассказать об обстоятельствах трагедии.

Статьи и репортажи способствовали увеличению тиражей газеты и росту популярности самого Гиляровского: он показал, что умеет вовремя оказаться в нужном месте и находить общий язык с очевидцами.

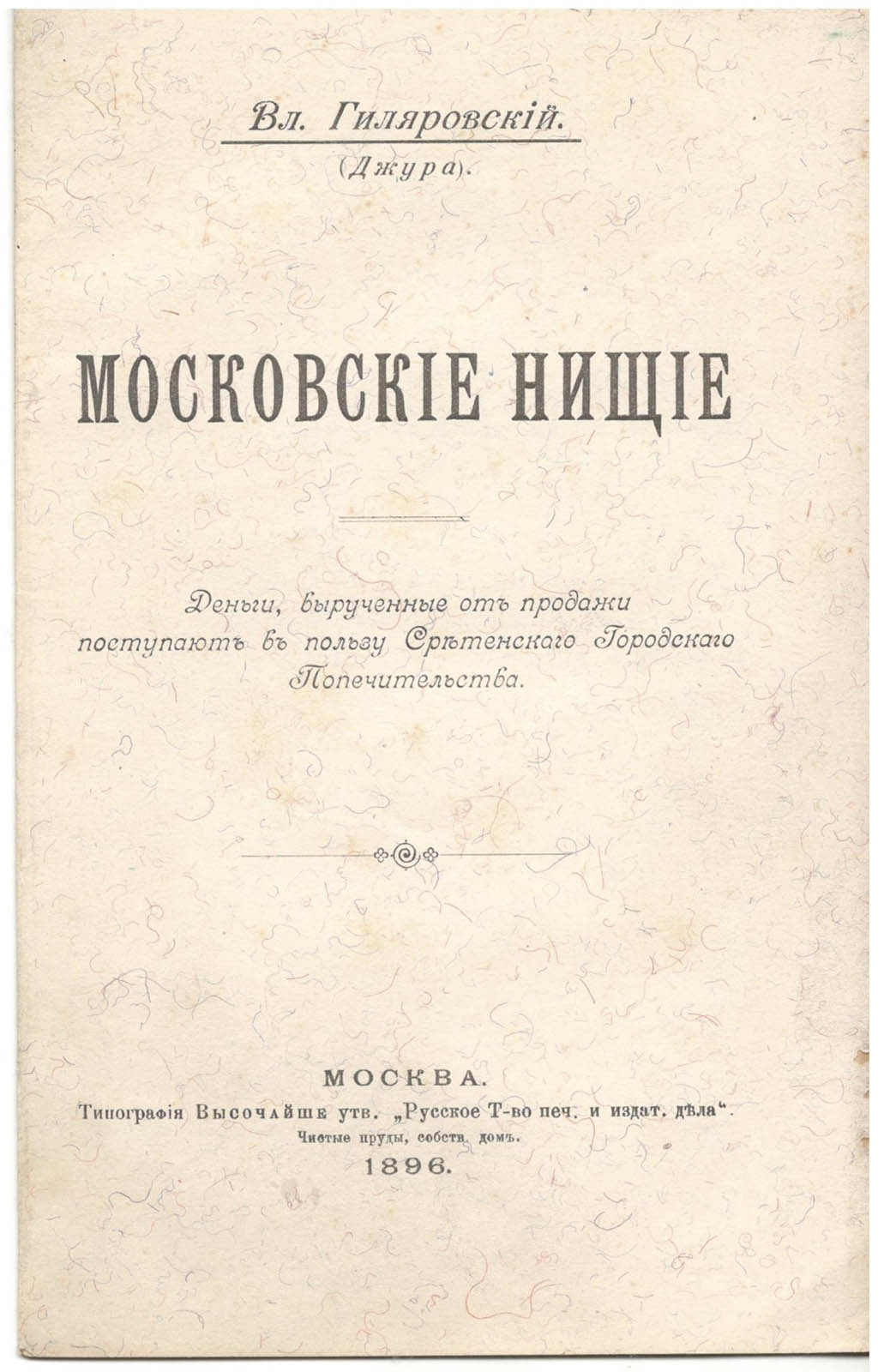

Трущобные люди

В 1887 году Гиляровский выпустил сборник рассказов «Трущобные люди». Объединить рассказы в книгу Гиляровский решил по совету своих друзей-писателей — Антона Чехова, с которым он был знаком с 1881 года, и Глеба Успенского.

Картина жизни самых низших слоев общества, их нищеты и безысходности получилась настолько мрачная, что уже напечатанную книгу отправили московскому цензору. До этого те же рассказы выходили в периодической печати и нареканий не вызывали. Как свидетельствуют архивные документы, в Басманной полицейской части было сожжено более двух с половиной тысяч экземпляров «Трущобных людей». Печальная судьба книги, по словам Чехова, объясняется тем, что «все герои — отставные военные — нищенствуют и умирают с голода», а общий тон «уныл и мрачен, как дно колодезя, в котором живут жабы и мокрицы».

Правда, один экземпляр книги Гиляровский подарил своей жене, а 30 экземпляров взяли цензоры, в том числе для отправки в Санкт-Петербург, — и некоторые из них сохранились.

«Трущобные люди» снова увидели свет только в 1957 году: книга вышла в издательстве «Московский рабочий».

Гиляровского действительно всегда привлекали люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах, обитатели социального дна; многие его ранние рассказы посвящены этой теме. Его переписка (и с известными личностями, и с простыми людьми) говорит о его обширных связях и глубоком понимании социальных проблем.

Чехов так отзывался о Гиляровском-писателе: «Это человечина хороший и не без таланта, но литературно необразованный. Ужасно падок до общих мест, жалких слов и трескучих описаний, веруя, что без этих орнаментов не обойдется дело. Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа — это простота и искренность, но быть искренним и простым в своих рассказах он не может: не хватает мужества. Подобен он тем верующим, которые не решаются молиться богу на русском языке, а не на славянском, хотя и сознают, что русский ближе и к правде, и к сердцу».

Стихи экспромтом

В начале своей карьеры Гиляровский писал небольшие стихотворения и экспромты, которые публиковались в журнале «Будильник». В 1881 году он опубликовал стихотворение, которое начинается так:

Все-то мне грезится Волга широкая,

Грозно-спокойная, грозно-бурливая.

Грезится мне та сторонка далекая,

Где протекла моя юность счастливая.

Многие экспромты Гиляровского были довольно смелыми:

России две напасти:

Внизу — власть тьмы,

А наверху — тьма власти.

Вот вам тема — сопка с деревом,

А вы все о конституции...

Мы стояли перед Зверевым

В ожиданьи экзекуции...

Гиляровский принял революцию 1917 года. В письме Владимиру Бонч-Бруевичу он заявил, что никогда не состоял ни в каких партиях и всегда занимался только своим литературным и журналистским делом.

«В поэзии я наследник Пушкина, в прозе — Гюго и Толстого», — без лишней скромности говорил о себе автор.

Несмотря на появление новых, революционных поэтов и писателей, он продолжил и дальше печататься в прессе.

Жизнь текстов

Советская критика не всегда «гладила по головке» Гиляровского: например, в рецензии на самую его знаменитую книгу «Москва и москвичи» писателя обвиняли в том, что он воспевает буржуазную жизнь. «Такие книги советскому обществу не нужны!» — заявлял критик.

При жизни Гиляровский написал и издал 27 книг. Жена Мария ему помогала: вела переписку, занималась делами, связанными с конторой объявлений. Дочь Надежда тщательно редактировала его тексты: переставляла абзацы, убирала лишнее, доводила стиль до совершенства. Именно по этой причине нам сложно судить о языке Гиляровского.

По черновикам видно, к примеру, что он использовал большое количество междометий, которые «вычищались» при редактуре.

После смерти Гиляровского в 1935 году Надежда и близкий к семье человек Екатерина Киселева сыграли ключевую роль в переиздании его книг. До 1917 года тиражи были скромными, а после Великой Отечественной войны многократно выросли.

«Москва и москвичи» (1935) не только пользовалась успехом в СССР, но и переводилась на языки стран соцлагеря, а также на немецкий и итальянский. Однако экземпляры этих переводов труднодоступны. Эта работа еще ждет своего исследователя.

Еще на

эту тему

Музей Москвы представляет выставку о жизни и работе Владимира Гиляровского

В Центре Гиляровского можно увидеть записные книжки, фотографии и письма, а также пообщаться с «цифровым аватаром» писателя

Простые новостные заголовки больше нравятся читателям — но не журналистам

Авторы и их аудитория по-разному относятся к языковой сложности

Функции и характерные черты публицистического стиля речи

Он предназначен для СМИ, выступлений и публицистической литературы