От немецкой принцессы к русской императрице: языковой портрет Екатерины Великой

София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская с детства владела немецким и французским языками, но хотела в совершенстве знать русский. Удалось ли ей этого добиться? Какие черты были характерны для ее речи? В русском языке Екатерины II Грамоте помогала разбираться кандидат филологических наук Алена Никитина — руководитель научно-образовательного центра русского языка и культуры «Ульянов-центр» Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и специалист по языковой личности русской императрицы.

Многоязычие Екатерины

Будучи немкой, принцесса София провела детство большей частью во франкоязычной среде и потом, даже когда писала письма немецким корреспондентам, использовала для этого в основном французский язык. Из многоязычия складывалась повседневная жизнь российской императрицы уже во взрослом возрасте: «с одной стороны, она знала языки трех крупных культурных пространств Европы того времени, с другой — обладала способностью дифференцированно применять каждый из них — в зависимости от ситуации, причем используя разные выразительные возможности этих языков»1.

«Многочисленные исследования жизни и литературной деятельности Екатерины II показывают, что императрица, несмотря на свое нерусское происхождение, активно занималась самообразованием, изучала русский язык и особенности национальной культуры», — отмечает Алена Никитина. Об этом свидетельствуют, в частности, «Собственноручные записки» Екатерины, в которых она писала, что по приезде в Россию ей дали трех учителей, в том числе «Василия Ададурова для русского языка»2.

Императрица старалась освоить не только современный ей русский язык, но также старославянский и древнерусский.

Она читала летописи, древние рукописи, изучала народные песни, пословицы и сказки. Императрица была убеждена, что русский язык — невероятно богатый и древний, она считала его «материнским языком» по отношению ко всем другим европейским языкам.

Лексическое своеобразие русских текстов Екатерины

Книжные слова

Языковое наследие Екатерины Второй очень богато: это мемуары, сказки («Сказка о царевиче Хлоре», «Сказка о царевиче Февее»), стихотворения, драмы («Обманщик», «Обольщенный», «О время!» и другие), личная переписка с Григорием Потемкиным и другими политическими деятелями и мыслителями, журнальные сатирические и полемические статьи, такие как «Письма Патрикея Правдомыслова», «Письмо к господину Живописцу».

В текстах, которые писала Екатерина, много книжных слов и выражений, имеющих старославянское происхождение.

Их можно найти как в письмах и мемуарах, так и в комедиях, сказках, полемических статьях: наипаче, потщусь (от глагола потщишься ‘постараться’), аки ‘как, подобно’, изрядно, понеже ‘так как, поскольку’. В комедиях императрица широко использует древнерусский условный союз буде, который имеет отглагольное происхождение:

Я пойду, буде дашь мне подписку, что не пойдешь в мартышки с печальным видом. Обольщенный

Разговорные слова и просторечие

Алена Никитина обращает внимание на то, что в произведениях Екатерины II встречается как книжно-письменная, так и устно-разговорная лексика.

В драмах и публицистике главный лингвистический принцип императрицы — простота, близость к разговорной речи. Екатерина стремилась быть максимально близкой к народу и понятной ему.

В «Завещании» императрица дает такие советы писателю: «думать по-русски; красноречия не употреблять, разве само собою на конце пера явится; слова класть ясные и буде можно самотеки»3.

Встречается в произведениях Екатерины и просторечие:

В доме все пошло на вынтараты: никто меня не почитает и не слушается. Обольщенный

«Словарь русского языка XVIII века» приводит наречие навонтараты с вариантами на вынтараты, на вон-тараты в значении ‘навыворот, наоборот’ и снабжает его пометой простонародное.

Также Екатерина употребляет слова треснул в значении ‘не выдержал напряжения’ и взаходы в значении ‘сильно (о смехе)’:

… господин Непустов, со всею своею твердостию, также не преодолев себя, треснул и он, и оба мы взаходы смеялись. О время!

Глагол треснуть в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова имеет пометы разговорное, фамильярное, шутливое, а наречие в заходы в «Словаре русского языка XVIII века» — помету простонародное. Кроме того, согласно подзаголовку, комедия «О время!» сочинена в Ярославле в 1772 году, а выражение взаходы смеяться в значении ‘громко, без передышки, до упаду’ как раз встречается в «Ярославском областном словаре»4.

Языковая игра

«Одной из важнейших особенностей языковой личности Екатерины Великой является лингвокреативность, — замечает Алена Никитина. — Зачастую она осознанно нарушает языковые каноны, и тогда возникает языковая игра». Необычные лексические сочетания позволяют Екатерине не только более точно и полно охарактеризовать предмет, ситуацию, мысли героев произведений, но и делают ее речь образной и эмоциональной:

А я тебя за то, что всклепал на меня спесь, тебя накажу поцелуем прямо в губы. Письма графу Григорию Потемкину

В этом предложении глагол наказывать, который сам по себе имеет негативные коннотации, связанные с карой, возмездием, соседствует со словом поцелуй, которое ассоциируется с нежностью, проявлением любви.

На каком русском языке говорили и писали в XVIII веке? Пять главных особенностейВ XVIII веке у ошибки был другой статус, чем сегодняМемуары, эпистолярный, публицистический и драматический жанры наиболее свободны в языковом плане и содержат много примеров подобной языковой игры. Для аллегорических сказок и юридических текстов такие отступления от литературного языка не характерны. Алена Никитина подчеркивает, что сказки Екатерины — не развлекательный жанр, а серьезные произведения, воплощающие идею об идеальном, просвещенном монархе, который радеет о благе государства, поэтому в них нет места просторечной и разговорной лексике.

На каком русском языке говорили и писали в XVIII веке? Пять главных особенностейВ XVIII веке у ошибки был другой статус, чем сегодняМемуары, эпистолярный, публицистический и драматический жанры наиболее свободны в языковом плане и содержат много примеров подобной языковой игры. Для аллегорических сказок и юридических текстов такие отступления от литературного языка не характерны. Алена Никитина подчеркивает, что сказки Екатерины — не развлекательный жанр, а серьезные произведения, воплощающие идею об идеальном, просвещенном монархе, который радеет о благе государства, поэтому в них нет места просторечной и разговорной лексике.

Словотворчество

Для языка Екатерины характерно использование авторских слов, индивидуально-стилистических неологизмов. В текстах императрицы-писательницы продуктивен суффикс -тельн-; с его помощью образованы прилагательные двоезнаменательный, охранительный, помогательный, отвечательный, примирительный, приседательный, отвлекательный, излечительное, умяхчительный.

«Наряду со стремлением использовать исконно русские по происхождению слова в работах Екатерины II находят широкое применение и лексемы, заимствованные из других языков», — отмечает Алена Никитина. Нередко императрица брала иностранные слова, в основном французские и английские, в изначальной орфографии, и добавляла к ним русские суффиксы и окончания: Я Вам рада и Вами не embarrasuрована (не стеснена, не смущена); Душа, я все делаю для тебя, хотя б малехонько ты б меня encouragиpoвал (поощрил, ободрил) ласковым и спокойным поведением (Письма графу Григорию Потемкину).

Суффикс -ирова- вообще часто используется в текстах Екатерины для образования новых глаголов: Вот еще! стану ли я с такою подлостью анканальироваться и жизнь свою рискировать! («Именины госпожи Ворчалкиной»). Слово анканальироваться образовано от каналья конфиксальным способом (с помощью приставки ан- и суффикса -ирова-). Очевидно, в случае глагола рискировать есть и влияние немецкого языка: ср. riskieren ‘рисковать’ с глагольным суффиксом -ieren.

Языковая программа Екатерины

Екатерину очень увлекали занятия этимологией, она много рассуждала о пользе сравнительного изучения языков и старалась найти как можно больше соответствий между «славянским» и языками романо-германской группы. Филология в понимании Екатерины неразрывно связана с историей и политикой, а изучение этих наук способствует патриотическому воспитанию юношества и прославлению Российского государства.

Основные принципы своей языковой программы Екатерина описала в произведении «Были и небылицы», которое занимает особое место в журнале «Собеседник любителей российского слова», выходившем в Санкт-Петербурге в 1783–1784 годах. Императрица полагала, что русский язык нуждается в «очищении», а для этого необходимо дистанцироваться как от «русских французов», так и от педантов, которые нагоняют на читателя «скуку». Екатерина пишет: «Я первоначальных правил грамматики отнюдь не знаю, а еще менее (не быв ни чему учен) возмогу порядочно мысли и ум настроить, аки клавикорты, либо скрипицу»5.

Екатерина была убеждена, что слог должен быть ясным и легким, а сочинения — простыми и естественными.

Как отмечает филолог Александр Ивинский, и сама императрица, и возглавлявшая в то время Академию Российскую Екатерина Дашкова «подчеркивали значимость и необходимость сочетания тех двух лингвистических идей, которые впоследствии окажутся противопоставлены в положениях “карамзинистов” и “шишковистов”: апелляции к церковнославянскому языковому наследию и установки на реальное употребление, ограниченное здравым смыслом и вкусами придворного сообщества»6.

Актриса Ольга Лерман о своей героине

Уже в 14 лет, приехав на сватовство в Россию, она могла сказать несколько слов по-русски.

«Для актера герой с сильной личностью — это всегда вызов, шанс прожить события и эмоции, с которыми, возможно, в своей жизни он бы не столкнулся никогда. Я знаю о Екатерине лишь по книгам, по воспоминаниям, из уроков по истории в школе, из ее писем и дневников… Мне было интересно найти что-то свое, что я могла бы рассказать об этой женщине.

Конечно, я уделяла много внимания языку. Для меня было важно говорить на немецком: я играла тот период, когда Екатерина уже говорила по-русски довольно хорошо, но активно общалась и по-немецки.

Было важно сохранить ее принадлежность к другой стране. Многие историки писали, что она говорила на хорошем русском языке, но с акцентом и могла допускать ошибки. Я знаю по собственному опыту: сколько бы ты ни учил язык другой страны, ты всегда будешь говорить с акцентом.

Кинокомпания помогла мне с поиском учителя немецкого во время съемок, кроме того, у меня был репетитор во время озвучания: я озвучивала не только свою часть роли, но еще и молодую Екатерину, у которой практически все сцены на немецком языке. А еще мне помогал мой дядя, он в совершенстве владеет немецким. Общими усилиями мы, надеюсь, справились.

Пожалуй, самое привлекательное для меня в Екатерине — ее авантюризм и желание во что бы то ни стало добиться заветной цели.

По данным историков, София Августа Фредерика приехала на сватовство в Россию в 14 лет и уже к этому времени могла сказать несколько слов по-русски. Но активно она стала изучать язык, культуру и традиции непосредственно после приезда.

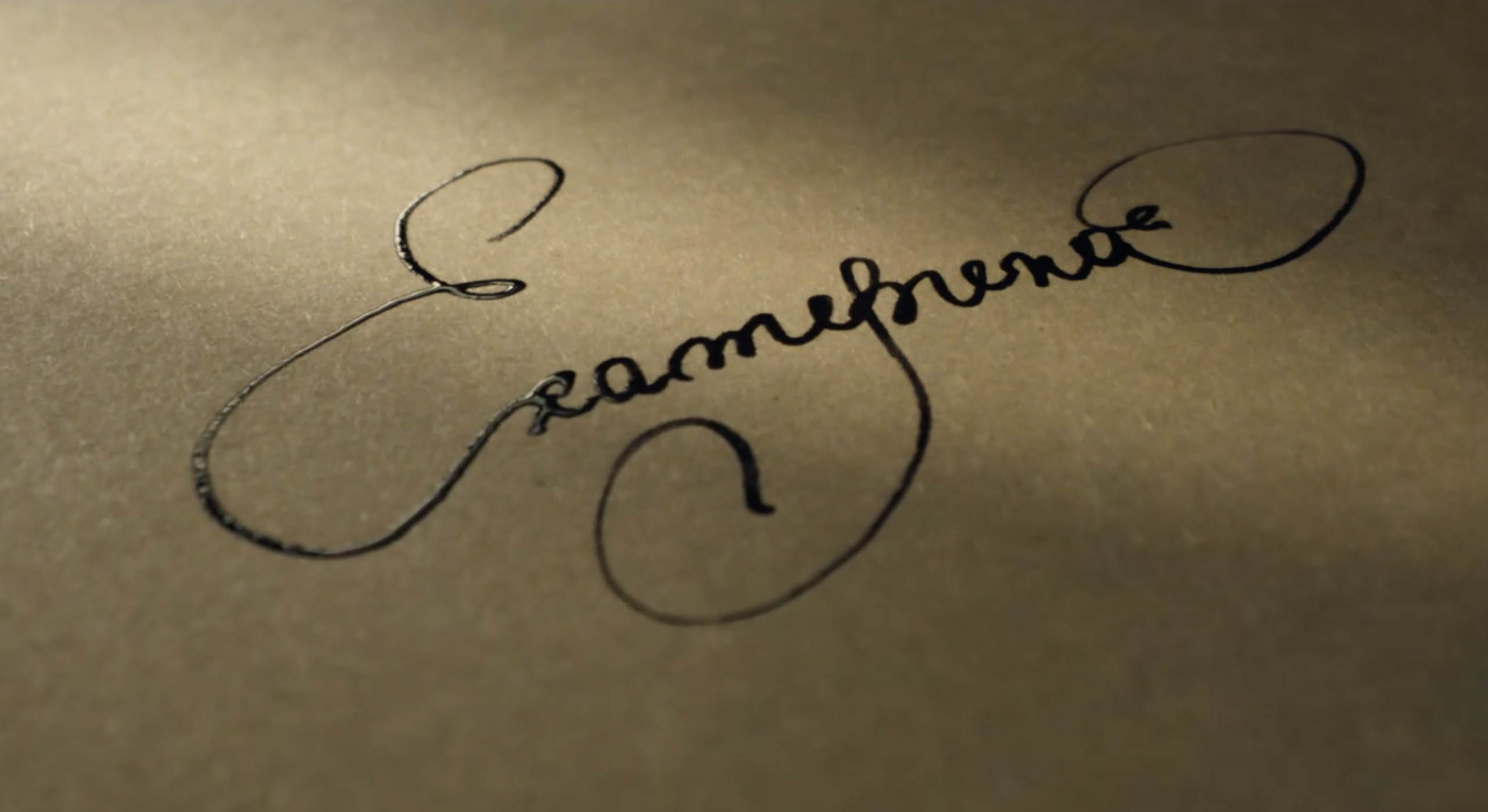

Судя по почерку, она, безусловно, была прилежна. Насколько мне удалось наблюдать по своему окружению, у кого красивый и аккуратный почерк, как правило, собран, честолюбив и педантичен.

Безусловно, Екатерина была одной из умнейших женщин того столетия. Ее желание хорошо знать русский говорит о правильном распределении приоритетов. Думаю, это верная мысль, что когда ты живешь в стране и считаешь себя частью этой страны, ты обязан говорить на ее языке. И это при том, что просветители того времени говорили в основном на французском, немецком и латыни; вообще большая часть образованного населения плохо говорила по-русски. Рождение сегодняшнего русского языка начнется только с Пушкина, и это уже другая история».

Еще на

эту тему

Тест: что значило это слово во времена Екатерины II?

Проверьте, насколько хорошо вы понимаете русский язык XVIII века

Как история языка разрешила спор Шишкова и Карамзина? Рассказывает филолог Юрий Кагарлицкий

Слово «трогательный» осталось в русском языке вопреки логике

«Говорим по-русски!»: разговорные идиомы-неологизмы, слово «мир» и история «Словаря Академии Российской»

О чем говорили Ольга Северская и ее гости в первом квартале 2024 года