Новое образование для «нового человека»: как учили грамоте в советской школе сто лет назад

31 августа 1925 года Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров РСФСР приняли декрет «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и построении школьной сети». Этот документ заложил основу радикальных перемен в системе образования, которые предстояло пережить стране. О том, как учили в начальной школе в 1920-е и 1930-е годы, Грамоте рассказал историк образования, доктор педагогических наук, профессор МПГУ Михаил Гончаров.

Обучение как часть социального эксперимента

Чтобы в полной мере понять масштаб этой инициативы, нужно вспомнить, что представляла собой система образования к середине 1920-х годов. Менее трети всех жителей Российской империи старше девяти лет умели читать и писать. Всесословное образование, введенное еще при Александре II, оставалось недоступным для многих по финансовым соображениям; многие дети из бедных семей были вынуждены работать, помогая родителям, вместо того чтобы учиться.

На этом фоне декрет 1925 года выглядел амбициозным заявлением о намерениях. Он не устанавливал немедленный всеобуч, но определял предельный (десятилетний) срок для его введения. Начался эксперимент по построению совершенно новой, универсальной системы обучения, которая должна была отвечать задачам советской власти по построению нового человека, человека труда, с детства воспитанного в духе пролетарской сознательности.

В декрете прямо говорилось о необходимости обеспечения «действительной и максимальной доступности массовой школы для детей рабочих, батрацко-бедняцких и середняцких слоев крестьянства».

Запрещалось исключать детей из школы по социальному признаку, что было радикальным разрывом с традициями Российской империи. Происхождение переставало быть барьером для получения знаний.

Поначалу часть большевиков выступала против приема в школы детей дворян, священников и зажиточных крестьян (кулаков), но идеолог пролетарского воспитания детей Надежда Крупская была с ними категорически не согласна: «Ребенок не может выбирать себе родителей, никого он не эксплуатировал, никого не угнетал, ничей век не заедал, козней никаких не строил. Ни в чем не виноват. Ребенок есть ребенок». Ранняя советская школа была организована в соответствии с этой новой идеологией. Отсутствие жестких возрастных ограничений, как и классовых барьеров, свидетельствовало о гибком подходе, ориентированном на доступность.

При этом ориентация на воспитание целой страны по новым лекалам создавала перекос в получаемых школьниками знаниях. Традиционное деление на отдельные учебные предметы, такие как природоведение, география, история, считалось неактуальным.

В центре начального школьного образования было изучение трудовой деятельности людей, а учебный материал распределялся по трем условным «колонкам»: природа — труд — общество.

В подобном подходе не было места самостоятельным учебным предметам с их внутренней логикой. Такие дисциплины, как родной язык и арифметика, изучались лишь в той мере, в какой они были связаны с той или иной «колонкой». Выбор тем для рассуждений был невелик: «Наш город», «Наша деревня», «Праздник Первого мая».

Этой образовательной философии было свойственно стремление сформировать у детей не столько абстрактные научные знания, сколько целостное, практическое понимание мира через призму труда и социальных отношений. При этом не было представления о том, что предмет (и в частности, язык) нужно изучать системно и последовательно. В центре внимания было развитие речи детей, чтобы она могла стать орудием мысли и общения.

Первые годы советской школы

Еще в 1918 году вышло циркулярное (непубличное) письмо Отдела единой трудовой школы, которое требовало вообще изгнать учебники из школы — как пережиток старого общества. Против такого радикализма выступили нарком просвещения Анатолий Луначарский, Надежда Крупская и другие известные большевики.

Луначарский писал об этом так: «Без учебника, который дает фактический материал, дает известную систему, дает возможность ученику навести справку, проверить себя, обновить в памяти раз услышанное, работать учителю было неимоверно трудно, а ученикам отсутствие учебника мешало самостоятельности, делало [их] всецело зависимыми от учителя».

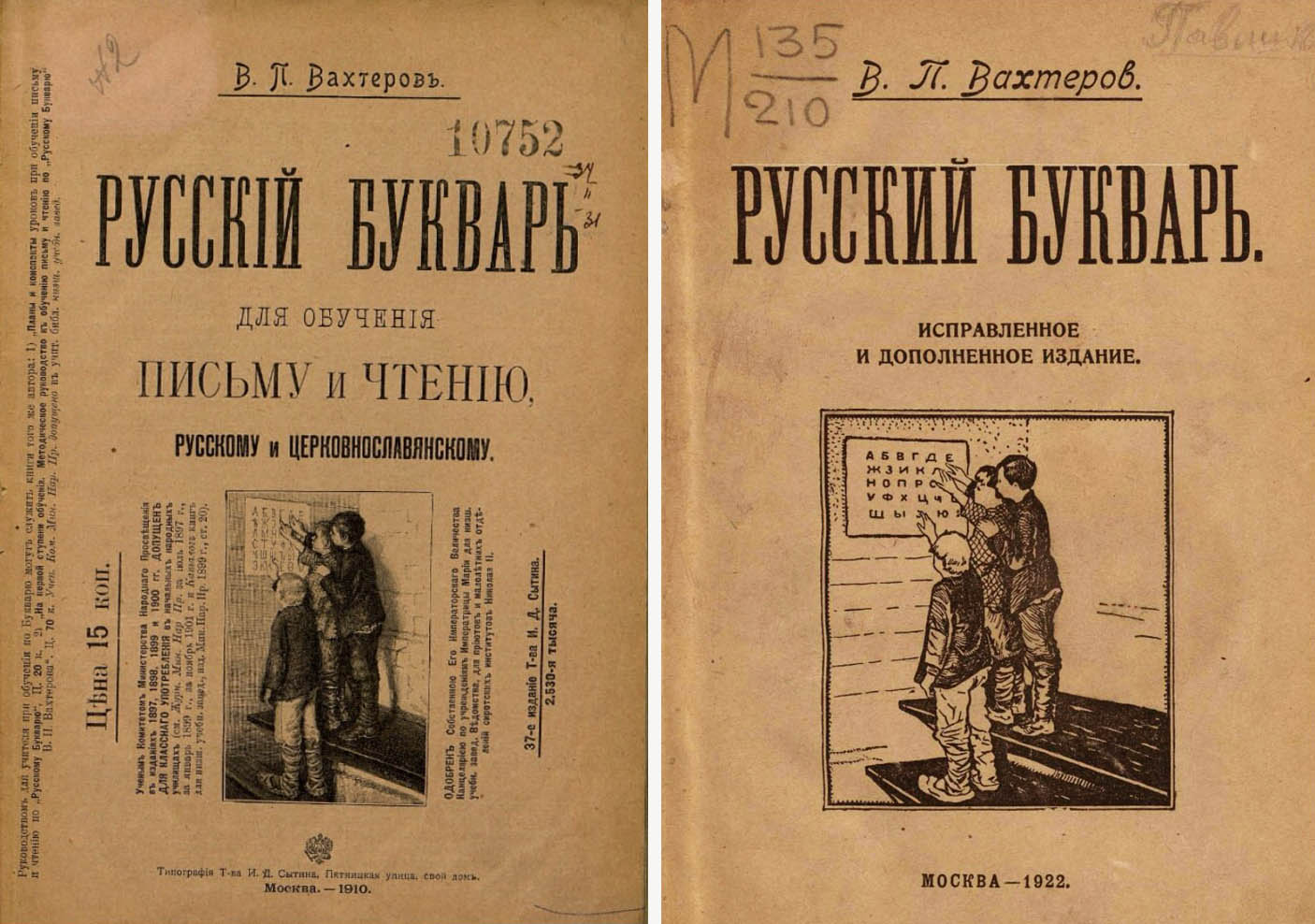

Требование порвать со старыми порядками вело к тому, что учебные материалы 1920-х годов отличались исключительным разнообразием.

Было выпущено множество букварей и учебных книг, каждая из которых отражала местные особенности, вкусы и предпочтения авторов. Некоторые из них, к примеру, занимались «советизацией» ранее выпущенных учебных книг. Доходило иногда до курьезов: слова «по своей и Божьей воле», встречавшиеся в дореволюционном учебнике, могли быть заменены на «по своей мужичьей воле».

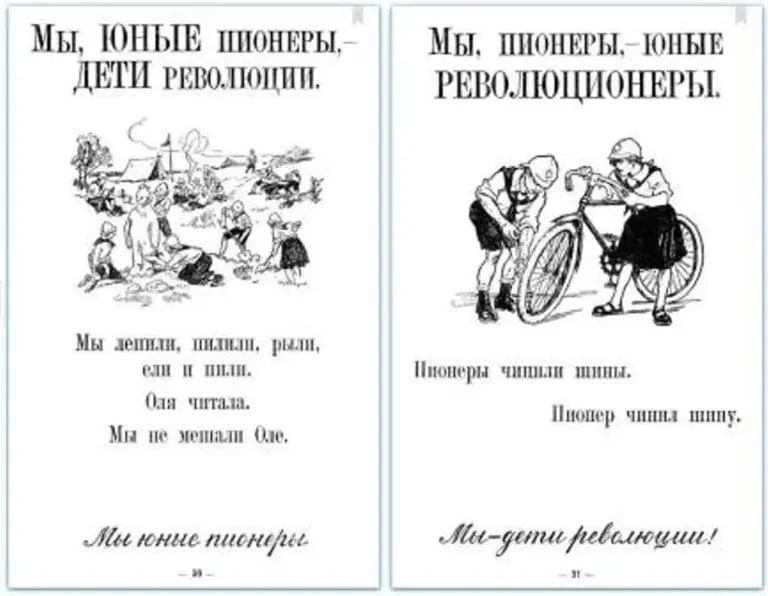

Характерные названия учебных книг того времени — «Труд и игра: букварь для школы I ступени» (Э. Яновская, 1924), детский букварь «Пионер» для трудовой школы (И. Сверчков, 1925), «Из деревни: букварь для школы I ступени» (А. Горобец, 1926). Буквари должны были не только научить ребенка читать, но и познакомить его с природой и обществом, заложить представления о советской идеологии, поэтому в них было много стихов и рассказов о Ленине, о революции, о жизни рабочих и крестьян.

Наряду с букварями существовали «рабочие книги» и «рассыпные учебники», которые представляли собой комплекты брошюр, вырезок из газет, отрывков из книг и других материалов, которые учителя собирали самостоятельно.

В каком-то смысле это было частью общей атмосферы в обществе в те годы: поиски, случайные находки, попытки создавать «на коленке» новые подходы, отвечавшие общей идеологии. Учителям предоставлялась полная свобода для создания собственных программ, для творчества на уроках. Каждый регион и даже отдельное издательство могли предложить свой подход к обучению. Общим было требование максимального сближения школы с жизнью общества.

На первое место ставилось изучение живого языка, усвоение навыков устной и письменной речи и умение откликаться на вызовы времени. Вместо правил орфографии и пунктуации детей учили свободно выражать свои мысли.

Широко использовались такие задания, как написание сочинений на актуальные общественно-политические темы, отчетов о субботниках и даже писем в газеты.

Учебные материалы основывались на реальных текстах — газетных статьях, лозунгах, речах политических деятелей. Это помогало школьникам ориентироваться в новой идеологии и использовать соответствующую лексику. При этом тексты дореволюционных писателей считались слишком «дворянскими», отражающими взгляды правящего (на тот момент) класса. Произведения русской классической литературы вернулись в полном объеме в школьную программу только после 1935 года.

В то же время существовали и сугубо научные подходы к изучению русского языка в школе, например серия пособий для учеников и учителей «Наш язык», подготовленная в 1920-х годах Александром Матвеевичем Пешковским. В них предлагалось через наблюдения за языком «ввести в сознание учащихся определенную сумму научных сведений о родном языке, ни на йоту не искаженных традициями школьной грамматики».

Преподавание «кто во что горазд» не могло обеспечить необходимую для экономического развития системность и глубину знаний, что в конечном итоге привело к кардинальному пересмотру курса.

От свободных поисков к унификации

Идеалистические и экспериментальные 1920-е годы уступили место прагматике и единообразию 1930-х. Главным катализатором этой перемены стала индустриализация. Для реализации масштабных экономических и социальных преобразований, развернувшихся в стране, требовались не просто грамотные, а высококвалифицированные кадры — инженеры, техники, рабочие. Стало очевидно, что «комплексный метод» не способен обеспечить системное и прочное усвоение основ наук, необходимое для технического прогресса.

В ответ на эти вызовы в 1930 году ЦК ВКП(б) принял постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении» для детей в возрасте от 8 до 10 лет.

Впервые в отечественной истории начальное образование стало обязательным для всех детей.

В 1931–1932 учебном году были введены новые учебные планы, построенные по «предметному принципу», что означало возвращение к традиционному делению на учебные дисциплины.

Таким образом, если декрет 1925 года был больше декларацией о намерениях, то постановление 1930 года стало реальным законодательным шагом к реализации всеобуча, обусловленным острой потребностью в грамотных специалистах.

В 1933 году в рамках общей «стабилизации» образования ЦК ВКП(б) также принял постановление «Об учебниках для начальной и средней школы», в котором осуждалось использование «рабочих книг» и «рассыпных учебников». Выдвигалось требование немедленно переходить к единым учебникам, которые должны были утверждаться коллегией Наркомата просвещения.

Политика в отношении языка обучения также прошла сложную эволюцию. Поначалу советская власть активно поддерживала национальные школы: пик пришелся на 1932 год, когда преподавание велось на 104 языках.

Однако, как и в других областях, это разнообразие было принесено в жертву централизации. В 1938 году вышло постановление «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», которое сделало русский язык обязательным предметом.

Соображения для этого приводились разные: всеобщее изучение русского языка должно было способствовать «хозяйственному и культурному росту народов», обеспечивать необходимые условия для несения воинской службы (без общего языка невозможна эффективная армия) и способствовать передаче профессиональных знаний (так как самые квалифицированные специалисты, как правило, говорили на русском).

Так или иначе, декрет 1925 года стал отправной точкой для грандиозного проекта перехода к всеобщему начальному образованию, который, несмотря на все внутренние противоречия, оказался весьма успешным.

По данным переписи 1939 года, грамотность советских граждан в возрасте до 16 лет была выше 90%.

В то же время эпоха экспериментов 1920-х годов показала, что революционные подходы не смогли полностью отменить принципы, на которых было основано традиционное языковое образование: системное изучение правил, использование учебников, опора на примеры из классической (хоть и «беспартийной» или «классово чуждой») литературы.

Еще на

эту тему

Как история языка разрешила спор Шишкова и Карамзина? Рассказывает филолог Юрий Кагарлицкий

Слово «трогательный» осталось в русском языке вопреки логике

Правда ли реформа орфографии была идеей большевиков?

Грамота разоблачает самые популярные и живучие мифы о русском языке

Из истории реформирования русского правописания

Страна должна иметь наконец реальный свод правил, считает лингвист Владимир Лопатин