I. Разобрать предложение по членам.

II. Разделить предложение на части, пронумеровать части по порядку.

III. Составить схему предложения с указанием средств связи и типов придаточных.

IV. Описать отношения между придаточными: последовательное, параллельное, однородное подчинение.

V. Сделать описательный разбор по следующей схеме:

1. По цели высказывания:

— повествовательное,

— вопросительное,

— побудительное.

2. По интонации:

— невосклицательное,

— восклицательное.

3. По количеству грамматических основ:

1) простое,

2) сложное:

— сложносочиненное,

— сложноподчиненное,

— бессоюзное,

— с разными видами связи.

Для сложного предложения далее характеризуется каждая часть:

4. По наличию одного или обоих главных членов:

1) двусоставное.

2) односоставное. С главным членом

а) подлежащим — назывное;

б) сказуемым:

— определенно-личное,

— неопределенно-личное,

— обобщенно-личное,

— безличное.

5. По наличию второстепенных членов:

— распространенное,

— нераспространенное.

6. По наличию пропущенных членов:

— полное,

— неполное (указать, какой член / члены предложения пропущен).

7. По наличию осложняющих членов:

1) неосложненное,

2) осложненное:

— однородными членами предложения (указать какими);— обособленными второстепенными членами предложения — определениями (в том числе и приложениями), дополнениями, обстоятельствами (выраженными причастным, деепричастным, сравнительным и др. оборотами);

— вводными словами, вводными и вставными конструкциями,

— прямой речью;

— обращением.

При осложненности предложения прямой речью или вставным предложением они рассматриваются и описываются как самостоятельное предложение.

Образец синтаксического разбора

В бывшем кабинете деда,1/ где даже в самые жаркие дни была могильная сырость,2/ сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную,3/ что невозможно было сказать,4/ где кончается одна ель,5/ где начинается другая,6/ — в этой нежилой комнате,1/ где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой,7/ был незапертый книжный шкап,1/ и в нем тяжелые тома вымершего иллюстрированного журнала8/ (В. Набоков).

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с разными видами связи.

1 часть: двусоставное (подлежащее шкап, сказуемое был, ПГС), распространенное, полное, осложнено однородными обстоятельствами;

2 часть: двусоставное (подлежащее сырость, сказуемое была, ПГС), распространенное, полное, неосложненное;

3 часть: односоставное — неопределенно-личное (сказуемое открывали, ПГС), распространенное, полное, неосложненное;

4 часть: односоставное — безличное (сказуемое невозможно было сказать), нераспространенное, полное, неосложненное; (другой вариант разбора: двусоставное, неполное — место подлежащего занято придаточным изъяснительным, нераспространенное, неосложненное);

5 часть: двусоставное (подлежащее ель, сказуемое кончается, ПГС), распространенное, полное, неосложненное;

6 часть: двусоставное (подлежащее ель, опущено, сказуемое начинается, ПГС), распространенное, неполное (опущено подлежащее), неосложненное;

7 часть: двусоставное (подлежащее мальчик, сказуемое стоял, ПГС), распространенное, полное, неосложненное;

8 часть: двусоставное (подлежащее тома, сказуемое были, ПГС, опущено), распространенное, неполное (опущено сказуемое), неосложненное.

[1] — 2 — 3 — 4 — 5 — последовательное подчинение,

[1] — 2 — 3 — 4 — 6 — последовательное подчинение,

[1] — 2 — 7 — параллельное подчинение,

[4] — 5 — 6 — однородное подчинение.

Прокомментируем синтаксический разбор сложного предложения.

Порядок разбора

Комплекс 1 предлагает при синтаксическом разборе указать цель высказывания и интонацию предложения, затем найти грамматические основы каждой части, указать средства связи частей, объяснить постановку знаков препинания, далее как простое предложение разобрать каждую из частей, входящих в состав сложного предложения. У СПП определить тип придаточных предложений.

Комплекс 2 предписывает следующий порядок разбора: выделить грамматические основы, определить тип сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное). У ССП определить средства связи частей. У СПП на основании вопроса и особенностей строения (к чему относится, чем прикрепляется) определить вид придаточного. У БСП определить значение (одновременность, последовательность, противопоставление и др.). Указать цель высказывания; если предложение восклицательное, отметить это. Каждое простое предложение можно разобрать как простое.

Комплекс 3 предлагает следующий порядок разбора: определить вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности, выделить грамматические основы и охарактеризовать их (односоставные, двусоставные), определить средства связи и тип сложного предложения (ССП, СПП, БСП, с разными видами связи), составить схему, объяснить постановку знаков препинания. После этого возможен (как дополнительное задание) разбор частей сложного предложения по схеме простого.

Как мы видим, все комплексы предлагают, правда в разной последовательности, однотипные действия в отношении разбора сложного предложения. Наиболее существенным различием в этих разборах является то, что только в комплексе 1 обязателен разбор каждой части сложного предложения, в том числе ее разбор по членам предложения. В комплексах же 2 и 3 в предложении подчеркиваются только грамматические основы, строение частей описывается только по желанию в качестве дополнительного задания.

Построение схемы предложения

При синтаксическом разборе предложения предполагается построение схемы предложения.

Все три учебных комплекса работают преимущественно с линейными схемами, использующими для обозначения главных предложений квадратные скобки, а для придаточных — круглые. При этом в каждой части знаками подчеркивания обозначают подлежащее и сказуемое, в схематическое изображение придаточной части вносят средства связи, от главной части к придаточной ставят вопрос.

В качестве рабочих во всех учебных комплексах используются такая разновидность линейных схем, в которых символически отображается наличие в предложении осложняющих членов, однако при итоговом разборе предложения эти обозначения уже не используются.

Более наглядны для демонстрации связи частей в сложном предложении иерархические схемы. Их построение предусмотрено комплексами 2 и 3 наряду с линейными. В комплексе 2 для иерархической схемы используют те же условные обозначения, что и для линейной, но придаточные первой степени располагают под главными, придаточные второй степени — под придаточными первой степени и т.д. Комплекс 3 использует иерархические схемы, подобные тем, что представлены в нашем описании.

Приведем в качестве примера линейную и две иерархических схемы одного и того же предложения:

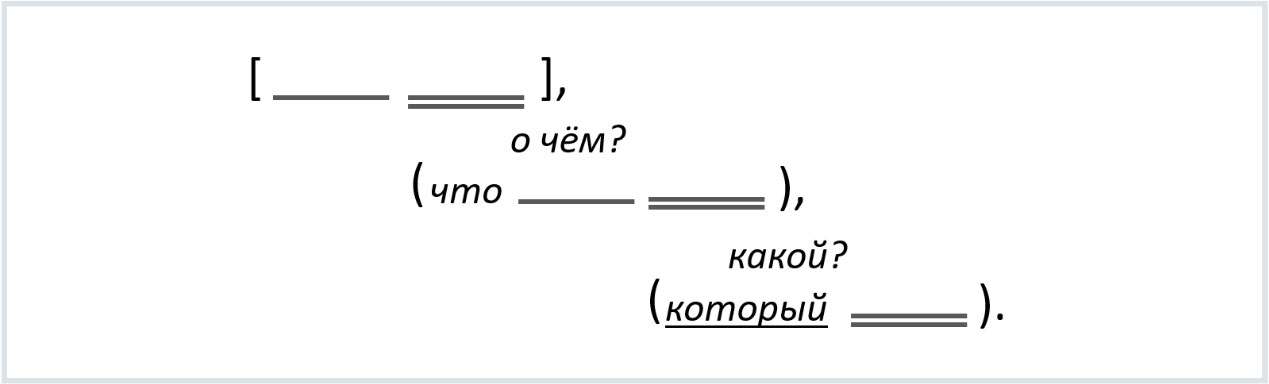

Я пожалел 1/, что я не художник 2/, который может отобразить всю прелесть этого весеннего утра 3/.

Линейная схема:

Иерархическая схема, принятая в комплексе 2:

Иерархическая схема, принятая в комплексе 3 и в практике довузовской подготовки:

Для обозначения придаточных предложений вместо прямоугольников могут быть использованы кружки.

Существуют такие способы построения схем, при которых союзы, не являющиеся членами предложения, выносят за пределы прямоугольника (кружка) придаточной части, а союзные слова, как члены предложения, помещают внутрь схематического изображения частей.

Так, схема приведенного предложения в этом случае будет выглядеть следующим образом:

При построении иерархической схемы части, соединенные любым типом синтаксической связи (сочинительная, подчинительная, бессоюзная), соединяют линиями.

Знаки препинания в иерархические схемы обычно не вносятся.